'जुल्मी' मेरी शुरूआती कहानियों में से एक है लेकिन कब लिखी गयी, ठीक-ठीक याद नहीं। एक अन्य शुरूआती कहानी 'उड़ि जाओ पंछी' खोजते हुए पुरानी फाइल में यह मिल गयी। आज पढ़ते हुए यह बहुत बचकानी लगती है, लेकिन कहां से चलते हुए यहां तक पहुंचे, इसे जानने का यह उपयुक्त श्रोत है। कथा प्रत्रिका 'निकट' ने इसे अपने जनवरी 14 के अंक में प्रकाशित किया है। अब ब्लाग के पाठकों के लिए यहां प्रस्तुत है-

जुल्मी

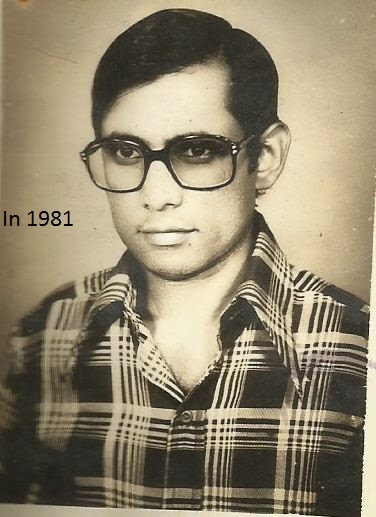

'शिवमूर्ति'

यह कौन है सफेद कपड़ों वाला? साइकिल लेकर पैदल चलता हुआ। दुआर वाले नीम के पेड़ की ओर बढ़ रहा है। उसके बप्पा ओसारे से निकल कर उसकी ओर जा रहे हैं। सायकिल खड़ी करके वह शायद बप्पा के पैर छूने के लिए झुका।

उसकी नजरें वहीं जम गयीं।

अब बप्पा ओसारे से खटिया निकाल कर नीम के पेड़ की छाया में ला रहे हैं। वह आदमी खटिया पर बैठ रहा है।

बप्पा घर के अंदर गये।

थोड़ी देर में अंदर से माँ निकली और उस आदमी को पंखा झलने लगी। वह शायद माँ का पैर छूने के लिये झुका। बप्पा बाल्टी लेकर कुएं की ओर जा रहे हैं।

कौन है यह आदमी? मेहमान।

इतना स्वागत तो मेहमान-खास मेहमान का ही होता है। और उसका जी 'धक' से रह गया। कहीं कामापुर वाला उसका भोला भंडारी तो नहीं।

इतने दिन बल्कि इतने वर्षों बाद। सोचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। तलुवे सुन्न होने लगे। पसीने-पसीने उसने मेड़ की टेक ले ली।

इतने दिनों बाद सुध आयी? क्या जरूरत थी? वह मायके में ही उम्र काट देती। कौन यहां लडऩे के लिये कोई भौजाई बैठी है जो दिन काटना पहाड़ हो जायेगा। वह माँ से साफ-साफ कह देगी- नहीं जाऊँगी। जीते जी उनकी ड्योढ़ी नहीं लाघूँगी। आधी जवानी तो कट ही गयी। बाकी भी कट जायेगी।

आंखे मुंदने लगीं। खुरपा हाथ से छूट गया। वह आंसुओं की बाढ़ में डूबती चली गयी।

आठ साल बीत गये जब बिना अनवार के वह रोते हुये ससुराल से मायके आयी थी। उसका एकलौता भाई पेड़ से गिर कर बेहाश था और अस्पताल में भर्ती था। मां और बाबू जी उसके साथ अस्पताल में थे। घर पर दस-साल की छोटी बहन भर थी। बाप ने पड़ोसी के बेटे से उसकी ससुराल संदेश भेजा था- घर पर जानवरों को संभालने वाला कोई नहीं है। समधी भाई, इसी लड़के के साथ तुरंत बिदायी कर दें। या खुद पहुंचा जायें।

पर ससुर ने इंकार कर दिया- आज कैसे भेज सकते हैं? कल घर में कथा-पूजन है। इसके बाद लिवा जायें।

उसके पति ने अपने पिता से कहा भी- क्या पता ऊपर वाला कल तक की मोहलत न दें। आज जाने पर भाई का मुंह देख लेगी दादा।

सास ने आकर ससुर को समझाया-जाने दीजिए। जब से सुना है, बहू का रोते-रोते बुरा हाल है। कहीं कुछ हो हवा गया तो अपजस लगेगा कि बहिन को भाई का मुंह भी नहीं देखने दिये हम लोग।

पर नहीं माने बुढ़ऊ। पड़ोसी लड़का लौट पड़ा।

उसने आँगन में पति के कुरते की टोंक पकड़ी-क्या कहते हो? बोलो!

पति 'महासिधवा'। बोला- बाबू की मरजी के खिलाफ मैं कैसे बोल सकता हूँ? वे घर के मालिक हैं। वह बाहर आकर ससुर के पैरों पर गिर पड़ी- बाबू। इतने 'कठकरेजी' मत बनिये। एक ही तो भाई है मेरा।

-देखो बहू। तुम्हें जाना है तो जाओ। लेकिन जैसे बिना 'पठये' जा रही हो वैसे ही बिना 'आनने' का इंतजार किये लौट आना।

इतनी इजाजत भी बहुत थी। बस तैयार होने में जितनी देर लगे। पर वह लड़का तो जा चुका।

उसने फिर पति से बिनती की-पाँच कोस जमीन है और सिर्फ घड़ी भर दिन बाकी है। अँधेरा हो जायेगा। चलिए छोड़ आइये।

-बाबू जी गुस्सा होंगे।

-किस माटी से सिरजा है आप लोगों को विधाता ने? मेरा भाई 'मरन सेज' पर है और आप लागों के मन में तनिक भी 'दरद-दरेग' नहीं उठता।

वे फुसफुसाये थे- तुम 'पक्की' पकड़ कर चलना। मैं पीछे से नब्बू इक्केवान को भेजता हूँ। लेकिन यह बात बाबू जी न जानने पावें कभी।

और ऊपर वाले की ऐसी मरजी कि नब्बू इक्केवान ही वापसी में संदेश ले गया- अपने दुलारे भइया का साला नहीं रहा। रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी। नाक से भी खून निकला था। अगले शनीचर को तेरही है।

भाई की तेरही में आये बुढ़ऊ (ससुर)। दाढ़ी, मूँछ, सिर मुंड़वाया लेकिन मन के गुस्से को नहीं निकाल सके। बिना बिदायी की बात किये लौट गये। दुख की घड़ी में बिदायी के बारे में मायके में भी किसी ने नहीं सोचा।

लेकिन कई महीने बाद जब सास ने बहू की बिदायी के लिये जाने को याद दिलाया तो बुढ़ऊ ने साफ-साफ सुना दिया- मैंने तो जाते समय ही कह दिया था, जैसे अपने पैरों गयी है वैसे ही लौटना भी होगा। मैं आनने नहीं जाने वाला।

तब तक बुढ़ऊ को बेटे द्वारा नब्बू के इक्के से बहू को भेजने की बात पता चल गयी थी इसलिए कुछ दूर पर बैठे बेटे को सुना कर कहा था-इनसे मेहरिया का मुंह देखे बगैर न रहा जाता हो तो जैसे अपने भाड़े किराये से भेजा है वैसे ही जाकर लिवा लावें। लेकिन जाने के पहले अपना चूल्हा चौका अलग करते जायें।

-तो क्या वे जिन्दगी भर अपनी बेटी को मायेकें में बैठाये रहेंगे? आप नहीं लायेंगे तो उनको दूसरा घर वर खोजने से कैसे रोकेंगे?

-कौन रोकता है? खोजें। उनको बीसों लड़के मिलेंगे हमको बीसों लड़कियाँ। पर इस घर में आना है तो खुद आवे। कोई लिवाने न जायेगा।

यह बातें एक बार बाजार में मिलने पर नब्बू ने ही बतायी थी। उसकी माँ से फिर कहा था- काकी, आप ही एक जबान कह दें कि बेटी को उसकी ससुराल पहुँचा दो तो पहुँचा दूँगा। भाड़ा किराया भी न लूँगा। पर कोई कहे तो।

हम अपने मुँह से आपको कैसे कह दें भइया? उनके घर में कोई मर्द मानुष न होता तो दूसरी बात थी। भला बेटी भी कभी माँ बाप पर भारी होती है। पर बहू की शोभा तो उसकी ससुराल में ही है। बुढ़ऊ नहीं आना चाहते न सही। एक बार नाऊ से, नहीं कूकुर से संदेश भेजवा दें कि उनकी बहू उनके घर भेजवा दो तो देखिये हम साड़ी-पिछौरी, कूंडा-दौरी और गठरी-मोटरी के साथ भेजवाते हैं या नहीं? इतना मान-गुमान भी ठीक नहीं। भगवान बड़े-बड़ों का गुमान तोड़ देते हैं। भाई का मुँह देखने के लिये आकर कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने। न आती तो जनम भर का पछतावा बना रहता। भगवान ने हम लोगों की जिंदगी में हमेशा-हमेशा के लिए अँधेरा भर दिया। उस घड़ी में बहू का आना उन्हें बुरा भी लगा हो तो हमारा दु:ख देख कर उन्हें माफ कर देना चाहिये था।

जमाई को अलग से समझाना- उनकी 'बियही' है। सात फेरा डाल कर अपनाया है। खेलने खाने की उमर में इतना 'बियोग' ठीक नहीं।

समधिन से कहना- हम मूरख आदमी ठहरे। किस विधि से समझायें? पाँच-पाँच साल बीत गये। जवान जहान अहिबाती बेटी रांड की तरह दिन काट रही है। यह देखा नहीं जाता। गले के नीचे कौर नहीं उतरता। बुढ़ऊ तो लगता है खटिया पकड़ लेंगे। एक ओर बेटे के जाने का दुख दूसरी ओर बेटी के न जाने का। अकेले में पता नहीं क्या-क्या बुदबुदाते रहते हैं।

शुरू में उसने खुद भी कम कोशिश नहीं की अपने 'मरद' और ससुर की मति पलटने की। अपनी सखी से कहकर ओझा से मुर्गे की बलि दिलवायी थी। माँ से कह कर सत्य नारायण की कथा करवायी थी। अगर बिना 'प्रसाद' लिये चले आने के कारण सत्य नारायण स्वामी नाराज हुये हैं तो कथा से प्रसन्न हो जायेंगे और जैसे कन्या कलावती के 'दिन बहुरे' वैसे ही उसके भी 'बहुर' जायेंगे।

लेकिन उधर से कोई संदेश नहीं आया।

लोगों ने समझाना शुरू किया- सौ बेटियों में एक बेटी है आपकी। सुदर, स्वस्थ, कमासुत, लम्बी-तगड़ी, मेहनती। कब तक उन मूर्खों के आस में घर में बैठाए रहिएगा। इतने दिन हो गये। 'मनई' की चाहत होती तो इस तरह मुँह फेरे रहते? 'खेह डारिये' उन पर। बिदा कर दीजिए किसी खाते-पीते घर में। राज करे। नहीं तो कहीं ऊँचे नीचे पैर पड़ गया, दाग लग गया तो सात पुस्त तक नहीं छूटेगा। उनका तो बेटा है। कुछ कर भी गुजरा तो भोज-भात देकर बरी हो जायेगा।

माँ को समझाने की भला क्या जरूरत थी। उसने बप्पा की नाक में दम करना शुरू किया- बेटी को घर में बैठाये-बैठाये बूढ़ी कर डालना है क्या? कितनी तेजी से उसके बाल पक और झड़ रहे हैं, मालूम है। कल को हम दोनों की आँख मुॅद गयी तो उसेे किस कुएँ तालाब की शरण मिलेगी? उठाइये अपनी लाठी पनही। जाइये, पता लगाइये। बहुत लड़के मिलेंगे।

बेटी को भी समझाया- क्या रखा है उस रिश्ते में। सोने जैसी जवानी गला कर रांगा कर रही हो, किसके लिये? लेकिन नहीं मानी बेटी- नहीं माई नहीं! मुझे दूसरे दुआर की लालसा नहीं है। तेरी ड्योढी पर ही जिंदगी काट दूँगी और तेरे जाने के बाद आग लगा कर 'भसम' हो जाऊँगी।

थोड़े दिन पहले उसे नब्बू की मार्फत ही पता चला था कि बाप बेटे में उसे आनने को लेकर तकरार हुई है। नब्बू का कहना था कि अगर 'भात' खा लिये होते तो वे खुद ही लिवाने आ जाते। इस इलाके में दूल्हा तभी ससुराल आना जाना शुरू करता है जब एक बार उसे औपचारिक रूप से ससुराल से बुलावा आता है। उसके साथ दो एक नजदीकी रिश्तेदार आते हैं। सबको यथाशक्ति कोई नेग दिया जाता है- गाय, भैस, घड़ी, अँगूठी या साइकिल। इसे भात खाने की रस्म कहते हैं। बिना भात खाये ससुराल जाने वालों की बड़ी जग-हंसाई होती है।

और वही हो गया। बिना भात खाये ही उसे उसके 'भोला भंडारी' को ससुराल आना पड़ा। उसने अपनी देह में नयी ताकत, नयी गुदगुदी का एहसास किया। उसने देखा, नीम के पेड़ के नीचे दो और चारपाइयाँ बिछ गयी हैं। चार-पाँच लोग आ गये हैं। बड़ी लानत मलामत हो रही होगी उसके आदमी की। उसे पति का भोला गंभीर जवान चेहरा याद आया। दो कछी धोती, नंगे बदन। गले में काले धागे में लटकी पीतल की ताबीज। पतली नरम रोयें वाली तनिक भूरी मूंछे। यही रूप पिछले आठ सालों से लगातार उसके मन पर छाया रहा है।

-बहुत सिधवा है। एक भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा होगा।

सुहागरात में उसके अंदर आते ही वह खटिया से उठकर खड़ी हो गयी थी। कोने में मिट्टी के तेल की ढिबरी जल रही थी। रिश्ते की बुआओं और जेठानियों ने जब उन्हें अंदर ठेलते हुये कहा था- लेव। संभालो अपना धन और बाहर से जंजीर लगा कर चली गयी थीं तो वे आकर उसके बगल में खड़े हो गये थे। कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था- खड़ी क्यों हो गयी। बैठो।

बाँह थाम कर उन्होंने उसे खटिया पर बैठाया था। फिर खुद बैठे थे। वह लेटने को तैयार नहीं हुई तो खुद भी बैठे रह गये थे। रह-रह कर उसे अंकवार में भरते। उसका घूँघट खोलने का प्रयास करते और उसे काँपती पाकर छोड़ देते- जाड़ा लग रहा है क्या? अभी तो अगहन का महीना है।

मुँह देखे बिना ही एक जोड़ी पायल टेंट से निकाल कर 'मुँह-देखायी' में दिया था। अपने हाथ से पहनाया था। गोड़हरों के ऊपर। सच, इन पैरों को अपने हाथ से छुआ था उन्होंने। अपनी गोद में रखा था। वह छुअन कैसे भूल सकती थी। उसने हाथ बढ़ाकर पैर में पड़ी पायलों को सहलाया।

कुल तीन ही बार का तो साथ रहा- दो साल के दौरान। पहली बार दो रातों का? दूसरी बार पन्द्रह और तीसरी बार दो महीने का, पर वे दिन कैसे मन पर आज तक छाये हुये हैं।

खिलवाड़ी भी कम नहीं थे। पहली होली उसकी ससुराल में ही पड़ी थी। दिन में पिछवाड़े वाले आंगन में खूब भिगोया था और रात में 'फगुआ' सुनकर लौटे तो हरी-हरी गोलियां लाये थे। अपने हाथ से खिलाया था। मुझे क्या पता की भांग है। नशा करेगी। मीठी लगी। खाती गयी। थोड़ी देर में सिर चक्कर काटने लगा। बोलना कुछ चाहूँ और मुँह से निकले कुछ। बिना बात के हँसी छूटे। सास को पकड़ कर बार बार भींचू और गले लगाकर हँसू।

सास ने उन्हें डॉटा- क्या खिला दिया तूने बहू को रे? सास ने गुड़ निकाल कर दिया- खा ले। नशा उतर जायेगा। पर उन्होंने गुड़ नहीं खाने दिया। ले लिया। माँ से कहा- इसे बाहर ठंडी चांदनी में घुमा देता हूँ। उतर जायेगी।

बाहर लाकर उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और थोड़ी दूर स्थित खलिहान में लाये थे। मड़ाई किये जाने वाले गेहूँ की पयार पर ही वह रात कटी थी। भूसे की सेज। उसे लगा वह आसमान में उड़ रही है। सारी रात उड़ती रही थी।

भोर में सास के किवाड़ खोलने की चरमराहट सुनकर वह भागी आयी थी और सास की मीठी झिड़की खाकर अंदर भाग गयी थी। बालों में भूसा ही भूसा। कहाँ नहीं था भूसा।

वैसे तो उसे चिढ़ाते थे- ढाई मन की धोबन। और उस रात कितनी आसानी से गोद में उठाकर भागे थे। 'बौरा' गये थे।

-बुआ। दादी बुला रही है।

उसकी तन्द्रा टूटी। पड़ोसी की छह साल की बेटी सामने खड़ी थी।

-काहें रे?

-मेहमान आये हैं। रोटी बनानी है।

उसने लड़की को गोद में भर लिया और बार-बार उसका मुँह चूमने लगी। आँचल से उसकी आँख और मुँह पोंछा। छीली हुई घास खाँची में भरते हुये उसके पैर एक बार फिर काँपने लगे। आँखे धुँधलाने लगी। इस बार गुस्से और माख से। ये इतने 'लजकोंकर' क्यों हैं कि अपने परानी की हाल खबर लेने में आठ साल लगा दिये। ऐसे ही नहीं चली जायेगी वह। चार आदमी बैठाकर 'पद' करायेगी। उमड़ती जवानी माटी कर डाला। अपनी भी मेरी भी।

घास की खांची उसने सिर पर रखा और लड़की को गोद में लेकर चली। अरे, खुरपा तो भूली ही जा रही है। उसके दुआर पर मेला जैसा लग गया है। पास पड़ोस के बीसों आदमी घेरे हैं। कैसे उन्हें देख पायेगी?

-लड़की थोड़ी समझदार होती तो उसी से पूछती। उसने लोगों की भीड़ के बीच एक झलक पाने की कोशिश की। पास से गुजरते हुए तो नजर उठ न पायेगी। उसे लगा कि पीठ की जो एक हल्की झलक मिली है वह उन्हीं की है। बहुत 'दुर्बल' हो गये हैं। सास ठीक से रोटी पानी न कर पाती होंगी। उसे तरस आने लगा। एक गीत की पंक्ति याद आयी-

घरवा मा खाया सामी सूखी भउरिया

अउत्या हमरे नइहरे

घिउ खिचरिया तोहैं खियउतिउं

अउत्या हमरे नैहरे।

सूखी 'भउरी' खा कर दुबराये हुए 'स्वामी' मेरे नैहर आओ। घी, खिचड़ी खिला कर तुम्हें फिर 'तैयार' कर लूँगी।

आज आये हैं 'घी-खिचड़ी' खाने। समझो 'भात' खाने आये हैं। बाबू से कहूँगी भात खाने के नेग में भुअरी भैंस भी हंकवा दें साथ-साथ, बिदायी में।

दुआर के नजदीक पहुँच कर उसने सिर का आंचल माथे पर खींच लिया। भीड़ के बगल से गुजरते हुये उसकी नजरे भले झुकी हैं पर 'वे' तो देख ही रहे होंगे। गोद की लड़की को देखकर पता नहीं क्या क्या सोच डालें भोले बाबा? वह लजा गयी। लड़की को वहीं उतारा और सिर की खाँची ओसारे में पटक कर आँचल से आँख-मुँह का पानी पसीना पोछते हुये आँगन में भाग गयी। कोने में खटोला बिछा था। वह उसी पर ढ़ह गयी।

खटोले के बगल में पीढ़े पर बैठकर माँ ने उसका माथा सहलाना शुरू किया तो आँसुओं की बाढ़ नये सिरे से उमड़ आयी।

माँ घबरा गयी- क्या हुआ रे? रोती काहे है?

-तनिक दम लेकर नहा ले बेटी। ढंग के कपड़े पहल ले। रसोई करनी होगी।

माँ मेहमान के बारे में कोई बात नहीं करती। क्यों नहीं बताती?

खाना बनाकर, ढंक कर वह रसोई से बाहर आ गयी- माँ, तू जाकर परस।

-क्यों? तू क्यों नहीं परसती?

-नहीं। कह कर उसने सामने की कोठरी में घुसकर किवांड़ बंद कर लिये।

खाना खाने के लिये बाबू जी के साथ आँगन में बैठे मेहमान की एक झलक लेने के लिये दबे पाँव आकर उसने किंवाड़ की झिरी में आँख लगाया और 'झटका' खा गयी।

-यह कौन? खिचड़ी मूछों और झुके कंधो वाला। उसे दूसरे ढंग की झुरझुरी छूटी। वह मुड़ी और 'मूड़ोमूड़' करके खटिया पर पड़ गयी।

मेहमान को खिलाकर माँ ने उसकी कोठरी के किवांड़ खटखटाये- खोल। आ तू भी खा ले।

किंवाड़ खोलकर वह फिर लेट गयी- मुझे भूख नहीं है माँ।

-क्या हुआ? धूप लग गयी क्या? सिर दबा दूँ?

-नहीं यह बता, यह मेहमान कौन है? किसलिये आया है?

-कैसा लगा?

-क्या? उसकी शंका ने फन काढ़ लिये।

-बेटी कब तक हम लोग तुझे घर में बैठाये रहेंगे? बाप का अकेला बेटा है। औरत दो साल पहले मर गयी। कुल तीन 'परानी' हैं। आदमी की 'चाहत' रहेगी। सुखी रहेगी।

-मेरी रोटी इतनी भारी हो गयी माँ?

-सो बात नहीं बेटी। लेकिन हम बूढ़े-बूढ़ी कितने दिन के मेहमान हैं? हमारे आंख मूँदने के बाद तेरी कैसे कटेगी? और जब तक तू मेरी ड्योढ़ी छेंक कर बैठी रहेगी- मैं क्या चैन से मर सकूँगी।

-अपने चैन के लिये तू अपने हाथ से फाँसी लगा दे माँ पर किसी और के लिये दुबारा घर से न निकाल। तू कहे और बप्पा की हेठी न हो तो मैं अकेले ही अपनी ससुराल चली जाऊँ।

-उन लोगों ने इसका भी मौका नहीं छोड़ा बेटी। तेरी 'गद्दी' संभालने कोई और आ चुकी है।

उसकी चीख निकलते-निकलते बची।

-हाँ बिटिया। छ: महीने हुये। उसके बाद ही तेरे बप्पा ने दौड़ धूप शुरू की तेरे लिए।

माँ ने पास पड़ोस की सहेलियों को बुलवा लिया- पास बैठ लो बेटी। उसका मन बहल जाय।

सहेलियों ने मजाक शुरू किया। साथ-साथ कंघी-चोटी।

-बहुत सेवा करनी पड़ेगी तुझे। भर कातिक जोते गये बैल की तरह टूटे हुये हैं जीजा जी।

-अरे ए छह महीने में 'तैयार' कर लेगी।

-तीन ही महीने में।

सामूहिक हँसी। चुहल।

-इस बार उसे आँचल के टोंक में ठीक से बाँध कर रखना। और जाते ही सबसे पहले सास-ससुर को कब्जे में करना।

उसे देखने के लिये मेहमान आँगन में आया तो उसकी पलकें बंद थीं और सांस तेज।

उसके मानस पर एक दो बार खिचड़ी बालों का अक्स उभरा लेकिन हर बार जल्दी ही उस पर नरम भूरे बालों की पतली मूँछों का रूप हावी हो गया।

ससुरू भेजा डोलिया कहरवां

हम गवनवा अउबै ना।

ससुर जी, हम गौने लायक हो गये हैं। जल्दी डोली कहार भेजिए।

डोली कहार तो आये लेकिन वहां से नहीं जहां से इंतजार था।

00

चैत नवरात्रि के पहले मंगल को लगने वाला गूदर बाबा का मेला इलाके का मशहूर मेला है। आसपास के दस-पंद्रह कोस के ग्रामीण यहां लपसी, सोहारी चढ़ाने आते हैं। खासकर महिलाएँ। गूदर बाबा कौन थे? कब थे? कुछ पता नहीं। पर धीर-धीरे उन्होंने लोक मानस में महादेव का स्थान ले दिया है।

पीर, डीह, और देवी-देवताओं की हैसियत उनके भक्तों की हैसियत के अनुसार ही घटती-बढ़ती है। गूदर बाबा लपसी, सोहारी के भोग से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लपसी माने हलुआ का जनता संस्करण। आटा, गुड़ और पानी का अवलेह। सोहारी माने पूड़ी। जनता का पकवान। यही पकवान पाकर गूदर बाबा कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं।

घर गृहस्थी चलाने की धुरी हैं औरतें। सोहारी, लपसी चढ़ाने का काम भी उन्हीं को। इसलिए इस मेले में औरतों और बच्चों की बहुतायत रहती है। पति, बेटे या बाप, सहयोगी के रूप में शामिल होते हैं। साइकिल के कैरियर या सिर पर जलौनी लकड़ी और आटा, गुड़, तेल की गठरी या छोटे बच्चों को कंधे पर लादने, संभालने के लिये। रंग-बिरंगी साड़िय़ों कपड़ों में लदी फंदी औरतों का गीत गाता हुआ झुंड एक के पीछे एक। चारों ओर से गूदर बाबा के धाम की ओर प्रस्थान करता हुआ।

-मांग। क्या 'मांगन' माँगती है?

-बैल बीमार है बाबा। पति गंजेड़ी हो गया है। दूसरी औरत से 'अरझ' गया है या भविष्य सॅवारने वाले सपने। बेटा चाहिये बाबा। गोद नहीं भरी अभी तक। अगले जनम में भी मानुष जोनि मिले। सुअर कौआ होकर न जन्मना पड़े।

कौन है जिसके पास कोई दुख न हो। कोई सपना न हो। पूरा इलाका उमड़ पड़ता है। कितनों की मनोकामना बाबा लगे हाथ पूरी कर देते हैं। नया मचनाहा साथी दे देते हैं। वे माँ-बाप, गाँव-देश का मोह छोड़कर यही से सीधे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, लुधियाना की गाड़ी पकड़ लेते हैं। पार करें गूदर बाबा।

कोईली अपने दोनों बच्चों और पति के साथ भोर में गूदर बाबा के मेले के लिये निकली। गूदर बाबा का धाम उसके घर से तीन कोस पड़ता है। सबेरे पहुँचिये तो 'कराही' चढ़ाने में भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। दोपहर से भीड़ बढ़ जाती है। एक बड़ी गठरी पति के सिर पर। तीन साल की बेटी उसकी गोद में और तेल की शीशी हाथ में। आठ साल का बेटा कभी पैदल कभी बाप के कंधों पर।

थान के चारों तरफ कई बीघे में आम और महुए का बाग फैला है। हर गाँव का मेला अलग-अलग पेड़ के नीचे डेरा डालता है। चार-चार पाँच-पाँच के समूह में जमीन खोद कर चूल्हे बन जाते हैं। कड़ाही चढ़ जाती है। तेल, घी, और गुड़ की महक! धुँआ। पूरा क्षेत्र महकने लगता है।

थान पर टिकरी चढ़ाकर उसने दोनों बच्चों का माथा टेकाया। पति को माथा टेकने के लिये कहा। फिर खुद सिर को आँचल से ढक, आँचल का खूँट दाँत से पकड़, माथा टेक कर माँगन माँगा। -इसी तरह कल्यान से रखो बाबा। अगले जन्म में भी यही पति यही बच्चे मिलें, सात जनम तक। लौटकर पति, बेटे को खिलाकर वह बेटी को गोद में डालकर 'परसाद' पाने बैठी। पति, बेटे को लेकर पिपिहरी भोंगारा खरीदने चले गये।

अचानक दिल्लू बुआ प्रकट हुई।

-का हो धेरिया। कब से खोज रहे हैं?

उसने उठकर जूठे हाथों आँचल का खूँट पकड़ा और बुआ के पैर छूकर तीन बार माथे से लगाया।

दिल्लू बुआ उसे बहुत मानती थीं। उसकी पहली ससुराल कामापुर के पड़ोस में ब्याही हैं। जब वह गौने नहीं गयी थी बच्ची ही थीं तो अपनी ससुराल से लौटने पर दिल्लू बुआ उसकी सास के झूठे किस्से सुनाकर उसे चिढ़ाया करती थीं। उनकी एक बात उसे अभी तक याद है। बताया कि कोइली की सास की इतनी लम्बी पूँछ है कि उससे वह एक ही जगह बैठे-बैठे सारे घर में झाड़ू लगा देती है। और भी कई बातें...

-लगता है सब निबटा दिया?

-हाँ बुआ! आप भी परसाद लीजिए।

-अभी नहीं। अभी हमारी टिकरी नहीं चढ़ी।

बहुत दिन, दस-बारह साल बाद मिली थी बुआ। उसका हाल-चाल पूछती, अपना बताती रही। उसके खा लेने के बाद बोलीं- चल तुझे एक 'पहचानी' से मिला लाऊँ।

-किससे बुआ?

खुद ही देख और पहचान।

-पराना बुआ आयी हैं क्या?

पराना बुआ गवने गयीं तो कभी लौटकर मायके नहीं आयी। ससुराल वालों ने कभी बिदा ही नहीं किया। यहीं कहीं ब्याही गयी हैं। अब तो बूढ़ी हो गयी होंगी। बहुत पुरानी बात हो गयी। लेकिन उसके मायके में उनकी चर्चा होती रहती थी क्योंकि जब भी पराना बुआ को मायके का कोई आदमी मिलता वे एक-एक आदमी, रूख, बिरिछ, ताल, तलायी तक का हाल पूछती थीं। इस मेले में उनसे मिलने की संभावना बनती थी।

-चल, उठ।

कोइली ने अपनी कड़ाही, झोला बगल की औरत को सौंपा और बुआ के पीछे-पीछे चल पड़ी। बुआ उसे लेकर मेले के बाहर आयी और थोड़ी दूर के एक पेड़ की ओर ऊँगली उठा कर कहा- उस पेड़ के नीचे जा।

उसने देखा, पेड़ के एक तरफ दो लद्दू घोड़े बंधे थे। एक तरफ एक खुली बैलगाड़ी खड़ी थी। उसके सामने दो सफेद ऊँचे बैल बोरे पर रखा भूसा खा रहे थे।

वहाँ तो कुछ दिखता नहीं बुआ। बताओ ना, कौन?

-तू अंदाज लगा।

-आप तो बुझौवल बुझाने लगीं। आप भी आइये। उसने बुआ का हाथ पकड़ कर साथ ले लिया।

बैलगाड़ी की आड़ में एक आदमी खड़ा था। अकेला। कुरता-धोती। गले में मटमैला गमछा।

पास पहुँच कर बुआ ने उसकी गोद से बेटी को ले लिया। अब दोनों आमने सामने थे।

कामापुर वाला उसका भोला भंडारी।

दोनों ने भर नजर एक दूसरे को देखा फिर आदमी आगे बढ़ा। उसके ठीक सामने। दोनों की नजरें धुँधला गयीं। वे एक दूसरे के गले लग गये।

फिर कोइली ने कारन करके रोना शुरू किया। सुर ताल में रोना। रोना गाना, उलाहना साथ-साथ।

कौने कसुरवा ना, जुन्मी कौने कसुरवा ना।

देहला चित से तू उतारी, जुल्मी कौन कसुरवा ना।

(ऐ जुल्मी! क्या था मेरा कसूर जो इस तरह चित से उतार दिया?)

दिल्लू बुआ ने आकर दोनों को अलग किया। दोनों ने अपने-अपने आंसू पोंछे और खर्च हो चुके पिछले पन्द्रह बरस की जिंदगी का हिसाब करने लगे।

-:0:-

2/325, विकास खंड,

गोमती नगर, लखनऊ

9450178673

shivmurtishabad@gmail.com