Monday, September 29, 2014

Sunday, August 10, 2014

सृजन प्रकिया तथा संस्मरण के सहमेल से लिखी गयी मेरी पुस्तक - सृजन का रसायन, अभी अभी राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं. प्रस्तुत हैं उसी का एक अंश

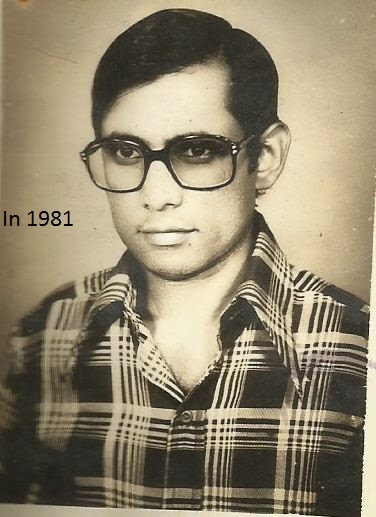

दादा : प्रिंस से सन्यासी तक

एक ही जिंदगी में कई जिंदगी जिए दादा। पहले सात साल

गाँव की गली, बाग, बन में नंगे घूमते

खेलते। फिर तेरह-चौदह साल की उम्र तक शहर में प्रिंस की तरह डिनर, लंच, ब्रेक फास्ट लेते, तीनों

शो सिनेमा देखते (तब तीन शो ही चलते थे) और स्कूल की कडक़ यूनिफार्म में टाई लगा कर

जूता पटकते स्कूल आते-जाते। फिर स्वर्ग से धक्का देकर निकाले गये पुण्यहत तापस की

तरह वापस गाँव आकर ऊसर जंगल में भेड़ चराते हुए। और अंत में...

मैं पिताजी को दादा कहता हूँ और बड़े पिताजी को बडक़े दादा। इस तरह दादी तो

हुईं बाबा की पत्नी। उन्हें अइया भी कहते हैं हमारे यहाँ। और दादा लोग हुए दादी के

बेटे।

माँ बताती थी कि बाबा के हाथों एक खून हो गया था, या

वहाँ के जमींदार ने बाबा के हाथों एक खून करा दिया था। वे पकड़े जाने के डर से

रातो-रात कहीं भाग गये थे। दादी ने एक रात बैलगाड़ी में गृहस्थी का सामान लादा और

भाग कर इस गाँव में आ गईं। तब दादा-दादी की गोद में थे।

बाबा चार-पाँच साल बाद अमरनेर में उतराये। वे रेलवे में फिटर हो गये थे। एक

बार छिपते-छिपाते आये तो दादा को पढ़ाने के लिए अपने साथ ले गये।

अमरनेर में बाबा ने दादा का प्यार का नाम रखा- प्रिंस। बगल की खोली में रहने

वाले फिटर का बेटा जार्ज दादा का हमजोली था। दादा उसके साथ स्कूल जाने लगे। उसकी

माँ प्रिंस को भी स्कूल का ड्रेस पहनने में मदद कर देती थी। जार्ज का चाचा सिनेमा

हाल में गेट कीपर था। स्कूल के बाद दोनों लडक़े जब चाहते सिनेमा हाल में घुस जाते।

छुट्टी के दिन तीनो शो सिनेमा देखते। स्कूल आते-जाते देखी गयी फि ल्मों की हाथ और

मुँह चलाकर नकल करते। (वह गूँगी फिल्मों का जमाना था।) अँग्रेज फोर मैन का बेटा था

डगलस। दादा उसके साथ पिंग-पौंग खेलते थे। उन दिनों खेले जाने वाले जिन अंग्रेजी

खेलों का नाम दादा बताते थे, उनमें से मुझे बस इसी खेल का

नाम याद रह गया है, अपने अजूबे उच्चारण के कारण।

अमरनेर में बिताए अपने जीवन के सात सालों के बारे में बताते हुए दादा मुझे

किसी और लोक में पहुँचा देते। बिजली की रोशनी में नहाई अलौकिक दुनिया जहाँ ब्रेड-मक्खन

था, पर्दे पर नाचती मुस्कराती अप्सरायें थीं। पिंग-पौंग था,

सिगनल था, झंडी थी। इंजन था, सीटी थी, शंटिग थी। बाद में शंटिग शब्द पिताजी के लिए

अत्यन्त भयावह साबित हुआ। इतना कि इसने उनके मौज-मजे में गुजर रहे अबोध बचपन में

तूफान ला दिया। बीच समंदर में उनकी कस्ती पलट दी।

अमरनेर में बाबा के दूर के रिस्ते के एक भाई रहते थे। उनकी ड्यूटी स्टेशन पर

रेल के डिब्बों की शंटिग कराने की थी। एक दिन शंटिग कराने के दौरान वे इंजन से कट

गये। उनकी युवा पत्नी नि:संतान थीं। बाबा ने उन्हें तात्कालिक रूप से संरक्षण

दिया। अपने घर में रखा। बाद में वे कहीं और जाने को तैयार नहीं हुईं। दादा को

नहलाने-धुलाने उनकी-देखभाल करने में लग गयीं। अंतत: साल बीतते न बीतते बाबा की

पत्नी का दर्जा ले लिया। फिर साल डेढ़ साल बीते अब उन्हें अपने बीच दादा की

उपस्थिति खलने लगी। उन पर किया जाने वाला पढ़ाई-लिखाई का खर्च नाजायज लगने लगा। वे

बाबा को इस बात के लिए तैयार करने लगीं कि दादा को गाँव भेज दिया जाय। वहाँ रहकर

खेती-बारी के गुन सीखें। आखिर गुजारा तो वहीं होना है। जवान हो रहे हैं। खाने-पीने,

देंह बनाने का यही समय है। देहात में घी, दूध खायेंगे तो देंह में ताकत आयेगी। वही जिंदगी भर काम आयेगी। पाँच किताब पढ़

लिए। इतना कामभर का बहुत है। ज्यादा पढेंग़े तो नजर अलग कमजोर हो जायेगी।

बाबा कुछ दिनों तक हाँ-हूँ करके टालते रहे। तब उन्होंने दादा की शिकायत करना

शुरू किया। कभी उनकी बात न मानने का आरोप लगा देतीं कभी कुछ चुरा लेने का। कभी

दादा पर हाथ चला देतीं। उन्हें ’कलुआ’ कह

देतीं। बाबा से शिकायत करने का मौका तलाशती रहतीं।

साल बीतते न बीतते बाबा को भी दादा में बुराइयाँ नजर आने लगीं। वे बाबा के

गुस्से का शिकार होने लगे। अब स्कूल के बाद दादा का ज्यादातर समय घर से बाहर

दोस्तों के साथ गुजरने लगा। कभी-कभी दोस्तों के घर ही सो जाते।

बाबा का गाँव जाने का कार्यक्रम बना। इस बार परदेशिन अइया (हम उन्हें इसी नाम

से पुकारते थे। दादा को गाँव ले जाने के लिए बाबा को तैयार करने में सफल हो गयीं।

दादा इस साल सातवी में थे। सालाना इम्तहान होने वाले थे। दादा ने बाबा से चिरौरी की कि इम्तहान दे लेने दें।

मिडि़ल पास हो गये तो कहीं भी नौकरी मिल जायेगी। अपनी बात अकेले में कहने के लिए

वे बाबा के कारखाने गये। कहा कि वे इंजन के नीचे गिरने वाले अधजले कोयले बिन

बेंचकर अपना खर्च निकाल लेंगे। लेकिन सुनवायी नहीं हुई।

दादा कहते थे कि काका (उनके पिता) बहुत समझदार थे लेकिन उस समय उनकी अकल पर

पर्दा पड़ गया था। शहर की निशानी के तौर पर अपना स्कूली बस्ता लेकर, जूता-मोजा पहनकर दादा गाँव लौट आये। यह बस्ता बचपन में मैने भी देखा था।

मँड़हे में, दादा की खटिया के सिरहाने, छूहे

में गड़ी खूटी में टँगा रहता था। जब मैंने इसे देखा तब दादा इसमें गुजराती भाषा की

एक मोटी किताब, कलम, दवात और सादी कापी

रखते थे। टोले के कई लोग परदेश में थे। उनकी पत्नियाँ अक्सर चि_ी लिखवाने आती थीं। दादा बस्ते से कापी, कलम,

दवात निकालते और शाम को लालटेन की रोशनी में उनकी चि_ियाँ लिखा करते। लिखाने के दौरान उन स्त्रियों का सारा दु:ख, अभाव और विरह की पीड़ा आँखों के आगे मूर्त हो जाती। लिखाते-लिखाते वे सीधे

अपने पति को सम्बोधित करने लगतीं- आप तो सब कुछ अपनी आँख से देख कर गये थे। वहाँ

जाते ही सब भूल गये। आप के लेखे हम सब मर गये। किराये-भाड़े के लिए जो 100 रू कर्ज लेकर गये उसको भी चुकाने की याद नहीं रही। टकासी की दर से सालभर का

साढ़े सैतीस रूपया बियाज बनता है, यह तो पता होगा। इस साल उस ’बियाज’ पर ‘छियाज‘ लग जायेगी। जो पचास रूपल्ली भेजे उससे तो चारो परानी को मरने भर का जहर भी न मिलेगा कि खाकर सूत जायें।

बेबसी और वेदना का ऐसा ज्वार उमड़ता कि रोने लगतीं। आसुओं की बाढ़ आ जाती। देह

थरथराने लगती। हिचकी बँध जाती।

कुछ देर बाद शिकवा शिकायत का ज्वार घटता तो उन्हें लगता कि ज्यादा कह-सुन दिया

है। आगे सुधार करतीं। -ऐसा कौन है दुनिया में जो किसी न किसी का कर्जी (कर्जदार) नहीं

है। चाँद और सूरज तक कर्जी हैं। आज तक अदा नहीं कर पाये। इसी के चलते जब महाजन

लीलता (निगलता) है तो कहते हैं गरहन (ग्रहण) लगा है, लिख

दीजिए कि रिन, कर्जा तो भगवान जिंदगी भर के लिए दे दिए हैं। उसकी

चिंता में अपनी देंह न गलाइयेगा। मौका मिले तो एक बार आकर सब को देख दिखा जाइयेगा।

नन्हकवा अब परे-परे चलने लगा है। एकदम आप ही की तरह मुस्काता है।

फिर मति पलटती। कहतीं- बॉच कर सुनाइये।

सुनकर उन्हें लगता कि जितना दु:ख वे चि_ी

की मार्फत भेजना चाहती थीं उसका चौथाई भी उसमें नहीं अँट सका। तब दादा समझाते- इतना

बहुत है। बाकी का दु:ख अगली चि_ी में भेज दिया जायेगा।

चि_ी बैरंग जाती थी। यानी बिना टिकट लिफाफे की। लिफाफा

खरीदने भर का पैसा ही कहाँ रहता था। लिखे कागज को ही मोडक़र लेई से चिपका दिया

जाता। उसे बस्ते में रख कर ले जाने और लाल डिब्बे में डालने का काम मेरे जिम्मे

रहता।

चि_ी लिखाने के दौरान जग्गू बहू और मनी बहू का रोना

मुझे अभी तक याद है। दोनों स्त्रियाँ कब की दुनिया छोड़ चुकी हैं। रोने कलपने और

वियोग में बीता यौवन और अभाव असुरक्षा में बीता बुढ़ापा। गँवई स्त्री के यौवन की दीप्ति,

उसकी सुगन्ध की अवधि कितनी अल्प होती है। उनके जीवन में रात

बीस घंटे की और दिन सिर्फ चार घंटे का क्यों होता है?

जिंदगी भर दिल्ली में रिक्सा चलाने वाले जग्गू आखिरी बार निमोनिया से बीमार

पड़े तो घर लौट आये। दुआर पर धूप में चारपायी डालकर तेल मालिस कराते रहे। न कोई

दवा न दारू। उन्हें देखने गया। साँस तेल चल रही थी। आँखें कभी खुलतीं कभी बंद

होतीं। बोले- शिवमूरत भाय। लागत बा अबकी न बचब। (लगता है इस बार नहीं बचेंगे) मरने

में उन्हें सात-आठ दिन लग गये।

अस्सी के करीब पहुँच रहे मनी यादव कोयलरी कमा कर गाँव लौट आये हैं। उस दिन

वरिष्ट कथाकार राजेन्द्र राव मेरे गाँव गये तो उन्हें मनी यादव से मिलाने भी ले

गये। मनी मँड़हे में चूल्हा जला कर बारह बजे दिन में अपनी रोटी सेंक रहे थे।

-अरे, खुद सेंक रहे हैं। बहुएँ कहाँ हैं?

तीन बहुएँ हैं। सबने उन्हें अलग कर दिया है। पत्नी को मरे बीसों बरस गुजर गये।

दादा के चेलों में सबसे युवा मनी ही थे। दादा के पास रोज रात में रामायण सुनने

आते थे। याद है, एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनकर दादा से कहा- काहें

दूनौ जने चले गये हिरना मारने?

-सीता हुकुम दइ दिंही।

(सीता ने आदेश दे दिया था)

-मेहरारू कै केतनी बुद्धी? लछिमन का मानै का नाहीं चाहत

रहा।

(औरत की बुद्धि ही कितनी! लक्ष्मण को मानना नहीं चाहिए था।)

-अब तो जौन होई का रहा, होइगा।

(अब तो जो होना था हो गया)

रामायण सुनने से ज्यादा उनकी रुचि मंत्र सिद्ध करने में रहती थी। टोना झारने

का मंत्र, साँप का मंत्र, बिच्छू

का मंत्र, आग और पानी को बाँधने को मंत्र। स्त्री को वश में

करने और गड़ा धन प्राप्त करने का मंत्र। इतने मंत्र सिंद्ध हो जाये तो जिंदगी में

हासिल करने के लिए बचेगा ही क्या? उस समय की उम्मीद और उल्लास

से चमकती हुई आँखो की दीप्ति पूरी तरह बुझ गयी थी। वहाँ था नैराश्य, हताशा, और सब कुछ हार जाने का भाव।

दादा के बस्ते में गुजराती भाषा की जो किताब थी उसका ’क’

अक्षर ’बेड़ा’ होता था और उन अक्षरों में सिरपाई भी नहीं लगती थी। एक बार मैंने दादा से पूछा-

वहां के लोग अपने ’क’ को सीधा खड़ा क्यों नहीं कर

देते? दादा हँस दिए। बोले - वहाँ का यही चलन है।

- और सिरपाई क्यों नहीं लगाते?

- वे लोग अपने अक्षरों को बाँध कर नहीं रखना चाहते। कहते हैं, बाँध कर रखने से विद्या माई बँध जाती हैं।

दादा का बस्ता बहुत दिनों तक रहा। मुकदमे बाजी के दौरान जब उसमे खसरा खतौनी की

नकलें और मिसिल रखी जाने लगी तो उसे घर के अंदर टाँगा जाने लगा। तब मुझे उसे छूने

की मनाही हो गयी। बाद में जब दादा भगतई के रास्ते पर आगे बढ़ गये तो उसमें

ब्रहमानंद भजन माला, मोहन माहिनी और बफ्फत की सायरी जैसी पुस्तकें रखी

जाने लगीं। फिर दादा पूरी तरह गृहत्यागी हो गये और यह बस्ता हमारी स्मृति से बेदखल

हो गया। क्या पता घर के पुराने जंग खाये बक्सों या किसी टिन टब्बर के पेट में यह

अभी भी दबा पड़ा हो। उसी किताब का एक अन्य अंश : -

लेखक : योगी भी भोगी भी

लेखक की भूमिका योगी और भोगी की साथ-साथ होती है। सबसे सम्पृक्त और सबसे

संवेदित। भोगी नहीं होगा तो अंदर तक धँसेगा कैसे? और

योगी नहीं होगा, साधक नहीं होगा, एकाग्र

नहीं होगा, अपनी चित वृत्तियाँ को चारो तरफ से भीतर की ओर मोड़

नहीं सकेगा, दूरी बना कर नहीं रख सकेगा तो नि:संग होकर लिखेगा

कैसे?

कथा कहानी के लेखक को आँकड़ेबाज तो नहीं ही होना चाहिए, विशेषज्ञ

भी नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञता सहजबोध की दुश्मन है। आलोचक तो विशेषज्ञता या

विद्वता ‘अफोर्ड’ कर सकता है, लेखक नहीं। वह जानकार भर हो, इतना काफी है। विशेषज्ञता

उसके ‘लेखक’ के सिर पर चढक़र बैठ

जायेगी। तब लेखक नहीं विशेषज्ञ बोलेगा (लिखेगा)। जैसे किसी पुजारी की डील या देंह

पर देवता या भूत सवार हो जाता है। तब सवारी की जबान से सवारी नहीं, उस पर सवार देवता या भूत बोलने लगता है। लेखक को किसी की सवारी नहीं बनना

चाहिए। उसे सावधान रहना चाहिए कि कोई उसपर सवारी न गाँठ सके।

लिखना आज भी अच्छा काम माना जाता है। पहले तो यह विशिष्ट माना जाता था। आदर

सम्मान पाने लायक माना जाता था। लेखक कवि स्वयं को सामान्य जन की तुलना में तनिक

विशिष्ट मानते थे। पाठक भी मानते थे। वक्त के साथ इस धारणा में परिवर्तन हुआ। अब

सभी मानते है कि लेखक भी अन्य लोगों की तरह सामान्य प्राणी है। लेकिन लेखन अभी भी

बुरा काम नहीं माना जाता कुछ लोग इसे बैठे ठाले का मान लें यह दूसरी बात है। स्वयं

ऐसे लेखक के परिवारीजन भी जिन्हें लेखक की अकर्मण्यता या अराजकता का दुष्परिणाम

भोगना पड़ता है, लेखन कर्म को खराब नहीं मानते।

जहाँ इतिहास राजे रजवाड़ों की लड़ाई षडयंत्र और हार जीत का रोजनामचा रहा है,

वहाँ साहित्य आम जन जीवन उसके सुख दुख, हर्ष विषाद और संघर्ष का रोजनामचा है। जिस काल और समाज के सम्बन्ध में इतिहास

मौन रहता है उसके बारे में साहित्य बताता है। इसका एक उदाहरण मृच्छकटिकम नाटक है।

उसको पढक़र हम जान लेते हैं कि उस समय बौद्धों पर कितना संकट था। राजा का साला

मूर्ख होते हुए भी कितना शक्तिशाली और निरंकुश होता था। उस समाज में गणिकाओं की

क्या हैसियत थी।

हमारे समाज में लेखक की क्या हैसियत है? क्या

लेखन से क्रांति हो सकती है। क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारकों का

सक्रिय होना आवश्यक होता है लेकिन यह निर्विवाद है कि लेखक पाठक की मानसिकता का

निर्माण करता है। अगर लेखक अपने समाज के आमजन की आशा आकांक्षा और सपनों से जुड़ा

है तो वह अपने पाठक से तादात्म्य बनायेगा। उसकी सोच को प्रभावित करेगा। उसका कल्चर

करेगा। कल्चर करने की बात मैंने पहले भी एक उदाहरण देकर स्प्ष्ट किया है। मान

लीजिए कि आपको अपने खेत में पहली-पहली बार देहरादून के बासमती धान की पैदावार लेनी

है। तो केवल बीज के भरोसे आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अपने खेत में पैदा हुए धान

के चावल में वह खुशबू और स्वाद पाना चाहते हैं जो देहरादून के खेत में पैदा धान के

चावल में होता है तो आपको बीज के साथ साथ देहरादून के उस खेत की मिट्टी भी लानी

पड़ेगी जिसमें वह धान बोया जाता रहा है। उस मिट्टी को अपने खेत में डालकर पानी

पलेवा करके महीने दो महीने के लिए छोडऩा पड़ेगा ताकि उस मिट्टी के साथ आये

बैक्टीरिया आपके खेत में फैलकर उसका कल्चर कर सकें। यही स्थिति लेखन के साथ भी

होती है। आपकी रचना आपके पाठक का मनोनुकूल कल्चर करती है। आपकी विचारधारा से पाठक

प्रभावित होता है। तादात्म्य स्थापित करता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से साहित्य

क्रांति की जमीन तैयार कर सकता है।

यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लेखक क्यों लिखता है? जहां

तक मेरा मामला है, मै आमजन की बेहतरी की कामना से लिखता हूँ। मै लेखन

का उद्देश्य हर प्रकार के शोषण, अन्याय, असमानता, अभाव और उत्पीडऩ से मुक्ति मानता हूँं। इनके

खात्मेे की जमीन तैयार करना ही अपने लेखन का मुख्य सरोकार मानता हूँ।

सामाजिक परिवर्तन में लेखक की भूमिका कितनी भी नगण्य क्यों न हो लेकिन वह गांव

के सिवाने पर भूंकने वाला कुत्ता तो हरगिज नहीं है, जैसा

कि डॉ. काशीनाथ सिंह ने तद्भव के आयोजन में पिछले दिनों कहा था। यदि किसी लेखक

द्वारा सत्ता की चेरी या कुत्ते की भूमिका स्वीकारी या निभाई भी गयी हो तो उसे

अपवाद ही माना जाना चाहिए। मेरे विचार से लेखक की भूमिका इस गैर बराबरी की खाई को

पाटने की होनी चाहिए, चाहे वह चिडिय़ा द्वारा समुद्र पाटने के लिए किये

जाने वाला प्रयास भर ही क्यों न हो।

एक अन्य प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, वह

है विचारधारा का प्रश्न। सृजनात्मक लेखन में विचारधारा की स्थिति कहां और कितनी

होनी चाहिए? अभी पिछले दिनों मैंने एक आयोजन में अपनी कहानी का

पाठ किया, पाठ के बाद एक श्रोता मिले। उन्होंने विस्तार से

मुझे मेरी कहानी में मौजूद सैद्धांतिकी से अवगत कराया। फिर उन सिद्धान्तों के बारे

में अवगत कराया जो कहानी में अनुपस्थित थे लेकिन जिन्हे कहानी में होना आवश्यक था।

अपनी बात के क्रम में उन्होंने अंग्रेजी के कई एक्सक्लूसिव शब्दों की सहायता ली।

फिर जानना चाहा कि मेरे पल्ले कुछ पड़ा कि नहीं। मैंने ईमानदारी से इंकार में सिर

हिलाया और कहानी सुनाने के बाद मिली श्रोताओं की प्रतिक्रिया से जो उत्साहवर्धन

हुआ था वह थोड़ा कुंठित हो गया। उस समय मुझे अपने गांव के पंचम काका की याद आयी।

इसी तरह बचपन में मैं तब कुंठित महसूस करता था जब पंचम काका के कटबइठी सवालों से

पाला पड़ता था।

पंचम काका के जिम्मे जीवन भर जानवरों की चरवाही का काम रहा। गर्मी की छुट्टी

में मैं भी महीने भर जानवर चराने जाता था। तब मैं दर्जा दो या तीन में रहा होऊंगा।

पंचम काका शायद एक या डेढ़ साल स्कूल गये होंगे। फिर नहीं गये। मान लिया कि जरूरत

भर का पढ़ लिए हैं। वे फटाफट काम निबटाने में यकीन करते थे। इसलिए जो बच्चे चार-चार,

पांच-पांच साल तक पढ़ते ही चले जा रहे थे उनके बारे में

मानते थे कि ससुरे खेतीबारी के काम से जान बचाने के लिए कई-कई साल पढ़ते ही चले जा

रहे हैं। तब वे इम्तहान लेते थे। उनके प्रश्न गजब के होते थे। जैसे पूछते-पहाड़ा

आता है?

-आता है।

-कै तक?

-दस तक।

-अच्छा बताओ, कै नवां मुह चुम्मी क चुम्मा?

तब न चुम्मी चुम्मा समझने की मेरी उम्र थी न उसका महत्व जानता था। सात का

पहाड़ा याद था लेकिन हिन्दी में 63 की दोनों गिनतियों की

स्थिति चुम्मी-चुम्मा वाली है इसपर कभी ध्यान ही नहीं गया था। उनके इम्तहान में मै

अक्सर फेल होता था। हिन्दी साहित्य में आज भी कुछ लोग पंचम काका की भूमिका निभा रहे

हैं और सिर्फ चरवाही के बल पर प्रासंगिक बने हुए है।

विचारधारा रचना का प्राण है लेकिन यह प्राण शरीर में कहां रहता है? क्या उसकी प्लेसिंग किसी एक स्थान पर सीमित होती है? वह

तो पूरे शरीर में व्याप्त है। ऐसे ही विचारधारा भी पूरी रचना में व्याप्त रहती है।

वह अलग से दिखायी दे तो यह रचनाकार की असफलता है। उसकी तासीर महसूस होनी चाहिए,

वह दिखनी नहीं चाहिए। जैसे शरबत में चीनी की मिठास महसूस

होती है वह दिखती नहीं। जब तक चीनी दिखती रहेगी, वह

मिठास पैदा नहीं कर सकती।

एक और बात। कहानी निबन्ध नहीं है। निबन्ध में सब कुछ लेखक बोलता है लेकिन कथा

में बोलने के लिए जब उसने पात्रों की पूरी फौज खड़ी कर दी तो फिर लेखक को बीच मे

बोलने की जरूरत क्यों पड़े? इसका मतलब उसने गूंगे पात्र

खड़ेे किए। उनके मुंह में जुबान नहीं दिया। वे कठपुतली पात्र है तभी तो लेखक को

उनके पीछे खड़े होकर प्राम्पिंट करनी पड़ रही है। यह कथाकार की असफलता है।

शिवमूर्ति के यहाँ कर्ता और कहनहारे का फ़र्क मिट जाता है - विवेक मिश्र

एक रचना, उसका रचनाकार और उस रचनाकार का जीवनवृत्त बाहर से देखने पर भले हीतीन अलग-अलग बिन्दु प्रतीत होते हों परन्तु जीवन के वृहत्तर आयामों में इन तीनोंबिन्दुओं को परखने पर यह एक घेरे में, एक साथ चमकते दिखाई देते हैं। अर्थात एकरचनाकार की रचना, उसका व्यक्तित्व और उसका जीवन-वृत्त बाहर से भले ही अलग-अलगरंग तथा आकार-प्रकार के दिखते हों पर कहीं न कहीं रचनात्मक धरातल पर यह तीनों हीआपस में कुछ इस तरह घुले-मिले होते हैं कि न तो इन्हें बिलगाना ही संभव होता है औरन ही एक के बिना दूसरे को समझ पाना। ……और मैं जितनी बार भी किसी मौलिकरचनाकार की रचना को पढ़ने के बाद उसके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जानने कीकोशिश करता हूँ तो कभी अंशत: और कभी शतप्रतिशत यह बात सच ही साबित होती है, परशिवमूर्ति जैसे कथाकार के बारे में, यह बात उन्हें बार-बार परखने पर भी, हर बार ही सचसाबित हुई है।

शिवमूर्ति जी की कहानियों को पढ़ने के लिए मुझे पहले पहल उकसाया कथाकार संजीव ने।उन दिनों संजीव जी दिल्ली में 'हंस' के कार्यकारी संपादक थे और उन्होंने अपना उपन्यास 'आकाश चम्पा' पूरा किया था और वह 'रह गई दिशाएं इसी पार' पर काम कर रहे थे। एकदिन अनायास ही उन्होंने मुझसे पूछा 'आपने शिवमूर्ति की 'अकाल दण्ड' पढ़ी है। मैंने कहा 'मैंने उनकी ‘भरतनाट्यम’ पढ़ी है।' उन्होंने कहा 'आप शिवमूर्ति की सारी कहानियाँ पढ़िए।'और मैंने तभी शिवमूर्ति की अन्य कहानियाँ जो तब तक नहीं पढ़ी थीं, पढ़नी शुरु कीं। उन्हींदिनों एक नई पत्रिका 'मंच' जो बांदा से प्रकशित होने जा रही थी और उसका प्रवेशांककथाकार शिवमूर्ति पर केन्द्रित किए जाने की योजना थी और उसका संपादन संजीव जी कोसौंपा गया और उन्होंने 'हंस' के संपादन के दबाव और अपने खराब स्वास्थ के बावज़ूद उसेकिसी तरह किया भी, पर अंत में उस अंक से वह स्वयं ही बहुत संतुष्ट नहीं थे। संजीव जीएक परफैक्सनिस्ट आदमी हैं और शिवमूर्ति से और उनके रचना संसार से बहुत अच्छे सेवाकिफ़ भी हैं। वह जानते थे कि अंक और अच्छा बन सकता था, पर उस समय अंक जैसाभी बना, उन्हें उसी से संतोष करना पड़ा, पर उस दौरान मेरी और उनकी, शिवमूर्ति जी कीकई कहानियों और उनकी रचना प्रक्रिया पर अच्छी खासी चर्चा हुई। सचमुच मैं जैसे-जैसेशिवमूर्ति जी की कहानियाँ पढ़ता गया बिलकुल ही एक नया रचना संसार और एक सोने सीखरी और ईमानदार दुनिया मेरे सामने आकार लेती चली गई। शिवमूर्ति जी की लगभगसारी कहानियों को पढ़ चुकने के बाद अब मौका आया उनसे मिलने का और वह समय था- 'मंच' के उसी अंक के दिल्ली के साहित्य अकादमी के सभागार में लोकार्पण का। वहाँ भीसंजीव जी ने ही मेरा उनसे परिचय कराया। उस दिन हमने उन्हें देखा भी और सुना भी।दिल्ली के स्वनामधन्य साहित्यकारों से बिलकुल अलग बिना किसी ताम-झाम और आडम्बरके वह सबसे मिले। उस छोटी सी मुलाकात में भी मैं उनका मुरीद हुए बिना न रह सका।बस उस समय एक ही बात मन में रह गई कि मैं उस अंक में किन्हीं कारणों से अपनालेख नहीं दे सका और यह इछा पूरी हुई उसके लगभग डेढ़ दो साल बाद जब 'लमही' केकहानी एकाग्र के आने के बाद अंक के अतिथि संपादक भाई सुशील सिद्धार्थ ने मुझसे कहाकि 'लमही' का अक्टूबर-दिसम्बर अंक शिवमूर्ति जी पर केन्द्रित होगा और आपको उनकीकहनियों पर लिखना है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि शिवमूर्ति जी कीकहानियों से और गहरे जुड़ने, उन्हें समझने का यह अच्छा अवसर है और मैंने उनकीकहानियों पर लिखना शुरु किया। उसके बाद तो फिर शिवमूर्ति जी से मुकाक़ात भी हुई औरसमय-समय पर फोन पर बात भी होती रही। उनकी कहानियाँ पढ़कर जो मैंने महसूस कियाउसी को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ।

मैं बुंदेलखण्ड का हूँ, पर मेरे खेतों, खलिहानों औरगाँवों को देखने, वहाँ रहने और उनके बारे में लिखने के बाद भी उनसे उतना गहरा रिश्ता नहींरहा है, जितना शिवमुर्ति जी का, पर मैं कहूँगा किमुझे शिवमूर्ति जी को पढ़ते हुए, उनकी भाषा सेजुड़ते हुए, उसे समझने में ज़रा-सी भी कठिनाईनहीं हुई। बल्कि जितना भी गाँव मेरे भीतर थाऔर जो समय बीतने पर कहीं खो गया था, वहप्रकट रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।उनको पढ़ते हुए मैंने पाया कि शिवमूर्ति हमारेसमय में ग्राम्य जीवन की दुश्वारियाँ को, वहाँ केजीवन मूल्यों को, यथार्थ को, सामाजिक-पारिवारिकबनावट को, स्त्री-पुरुष के बीच के अंतरविरोधों को,जीवन के कठिन समय में भी मानवीयजिजिविषाओं और जुगुप्तसाओं को, अपने चरित्रोंकी लगातार टूट-टूटकर बार-बार पुनर्निर्मित होतीज़मीन को, उनके अंतर्द्वन्द्वों को ध्यान से देखतेऔर केवल अपने साहित्य में दर्ज़ ही नहीं करते हैं बल्कि वह इस सबको ख़ुद महसूस करतेहुए अपने चरित्रों के साथ-साथ जीवन की जटिलताओं के अंधकूप में भीतर तक उतरते हैं। वेउनके साथ उठते-बैठते हैं, हँसते-रोते हैं और कहूँ कि वह उनके साथ जीते-मरते हैं, तो भी कोई अतिश्यिक्ति नहीं होगी। वह इस क़दर उनसे जुड़ जाते हैं कि चरित्र, घटना औरकहानीकार के बीच कोई दूरी नहीं रहती, उनमें कोई अन्तर नहीं रहता। कर्ता और कहनहारेका फ़र्क मिट जाता है।

उनकी कहानियाँ किसी उथले यथार्थ के हवाई चित्र नहीं हैं। न ही वे भाषाई आडम्बर से बनाए गए ऐसे स्वादिष्ट साहित्यिक व्यंजन ही हैं जिनमें से भाषा कि चिकनाई निकाल लेने पर, उनमें बस छाँछ ही बची रह जाए। उनकी कहानियाँ हिन्दी साहित्य में गाँव में बसे दलित और वंचित वर्ग की खोई हुई अस्मिता को वापस पाने का हथियार है और यह बात वह कहानी की शुरुआत मैं ही साफ कर देते हैं। अगर हम ‘कसाईबाड़ा’ कहानी की शुरुआत को ही देखें तो यह बात बिलकुल साफ दिखाई देती है कि वह किस के पक्ष में खड़े हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरु होती है - ‘गाँव में बिजली की तरह खबर फैलती है कि शनिचरी धरने पर बैठ गई, परधान जी के दुआरे। लीडर जी कहते हैं, ‘जब तक परधान जी उसकी बेटी वापस नहीं करते, शनिचरी अनशन करेगी, आमरण अनशन।’

उनकी कहानियों के अन्त में समाधान भी कहीं बाहर से नहीं आता। कोई नाटकीयता या चमत्कार नहीं होता बल्कि सर्वसाधारण दिखने वाला, सर्वहारा समाज का कोई अदना सा व्यक्ति उठता है और आगे बढ़कर, परिस्थितियों में पिसकर, पककर नायक में तब्दील होता है। उनकी कहानियों का हर पात्र पूरी मजबूती से अपने चरित्र को उसके गुण-दोषों के साथ पकड़े रहता है। ‘कसाईबाड़ा’ के सभी मुख्य चरित्र – शनिचरी, परधान जी और लीडर जी सभी हमारे आस-पास की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में हमसे आय दिन रुबरु होने वाले, हमसे गाहे-वगाहे टकराने वाले चरित्र हैं। हाँ, उनकी भाषा-वानी और पहनावे आदि में फर्क हो सकता है। पर उनकी प्रवृत्तियों को आप वास्तविकता में अपने आस-पास देख सकते हैं। यहाँ कहानी के मुख्य चरित्र ही नहीं बल्कि कथानक की परिधि पर बैठे चरित्र भी अपनी पूरी पिक्युलियरिटी के साथ न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते हैं बल्कि समाधान भी सुझाते हैं और कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक करेक्टर है ‘कसाईबाड़ा’ का अधरंगी। वह गाँव के सीवान पर मवेशी चराता, एक नेपथ्य में भटकता चरित्र है, जो कहानी को उसके अन्त की ओर धकेल देता है। पर उसका यह आक्रोश अनायास नहीं है। वह सदियों से शोषण के ख़िलाफ़ छातियों में पलता वह ज्वालामुखी है, जो बस अब किसी भी क्षण फट पड़ने को है।– ‘दो पुतले बनाए हैं अधरंगी ने। एक परधान जी का, दूसरा उनके बेटे परेम कुमार का। अपनी कमीज फाड़कर दोनो के लिए कुर्ता-पायजामा सिला है। शनिचरी को समझा रहा है, ‘कोई नहीं आएगा काकी, हमारी मदद के लिए। न परधानमंतरी न मुखमंतरी। न भगवान, न भगौती। हम खुद अत्याचारी को सजा देंगे।’

दूसरे दिन सवरे ही वह फटा कनस्तर पीट-पीटकर गाँव भर में एलान कर रहा है, ‘आज शाम पाँच बजे। बिल्डिंग के सामने, बबूल के ठूँठ पर लटकाकर गाँव के बेटी बेचवा परधान और उसके बेटे परेम को फाँसी दी जाएगी। आप सभी हिजड़ों से हाथ जोड़कर पराथना है कि इस शुभ अवसर पर पधारकर……’ और पाँच बजे शाम को अधरंगी ने दोनो को शनिचरी के हाथों से फाँसी दिला दी।

कहानी में छुरी, चाकू, बल्लम, गोली, तमंचा, जुलूस-नारे, झंडे कुछ भी नहीं हैं, पर एक सशक्त क्रांति के आग़ाज़ का बिगुल फूँक रहा है, अधपगला अधरंगी। शनिचरी की पीर आधी रात में घायल-अंधी चमगादड़ की तरह दीवारों से टकराकर यहाँ-वहाँ गिर रही है। घरों, खेतों, खलिहानों और सीवान में, गाँव से दूर जाती पगड़ंडियों और दूर तक फैले बियाअबानों में बूँद-बूँद रिस रही है। कहानी में विद्रोह का बीज बन रहा है शनिचरी का रुदन- ‘अंधेरा घिरने के बाद शनिचरी लेटे-लेटे कारन करती है, ‘अरे या परधनऊ, गाँव की नकिया कताई के भाग्या। मेहरी के चुरिया फोराई के भाग्या। महल- अटाराईया गँवाई के भाग्या,…ऊ हू हू हू।’

शिवमूर्ति की कहानियाँ दलित अस्मिता को पुनर्परिभाषित करती हैं। एक बार उन्होंने दलित अस्मिता पर बोलते हुए कहा भी था कि अस्मिता का मतलब अपने अधिकार को, अपने प्राप्य को चिन्हित करना और उसे पाने का और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करना है। अस्मिता माने अपने वजूद को सामने लाना, शब्दों में। इस प्रकार से कि लोगो को लगे कि आप भी हैं। आपका भी वजूद है। आपको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। अस्मिता का यही अर्थ है।

शिवमूर्ति दलित अस्मिता के बारे में कहते ही नहीं हैं। वह उसे सिद्ध भी करते हैं। शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति, कहानी दर कहानी वह निरन्तर दलित और वंचित वर्ग की अस्मिता का साहित्य रचते रहे हैं।

उनकी कहानियों का दृश्य विधान बहुत सशक्त है। सब कुछ जैसे आप अपनी आँखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें पढ़ते हुए उनकी रचना की दुनिया में सहज ही उनके साथ विचरने लगते हैं। आप भी पात्रों के साथ ऐसे जुड़ने लगते हैं जैसे वे अभी आपसे ही पूँछ बैठेंगे कि बोलो यह सही है कि नहीं। शिवमूर्ति की ग्रामीण जीवन से लवरेज़ कहानियाँ केवल वहाँ के दुख-दर्द की कहानियाँ नहीं हैं। वह बार-बार बताते और जताते हुए चलते हैं कि ग्रामीण होना मूर्ख होना नहीं है। अनपढ़ होना विचारहीन होना नहीं है। गरीब होना कायर होना नहीं है। इसलिए गरीबी-बेरोज़गारी के त्रास को सहते हुए भी उनके चरित्रों में वौचारिक पतन नहीं है। बल्कि उसका परिमार्जन है और यही शिफ्ट उन्हें ग्राम्य कथाकार होते हुए भी कहीं न कहीं अपने समय के अन्य कथाकारों से अलग करता है। ‘भरतनाट्यम’कहानी में नायक दुर्धर्ष परिस्थितियों में फसा एक ऐसा चरित्र है, जो अन्त तक गरीबी और बेरोज़गारी झेलने के बाद भी ईमानदार बने रहना चाहता है। पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उसे दुखी तो किया है पर वह वैचारिक रूप से कुंठित नहीं है। उसकी सोच मुक्त है। वह थोथी मान्यताओं से बंधा नहीं है। वह बंधा है तो मात्र प्रेम के संबंध से, जो उसके जीवन का आलंब भी है और कहानी में वह इसे बड़ी सहजता से स्वीकारता भी है।

‘भरतनाट्यम’ से- ‘इस तरह के छिट पुट प्रेम संबंधों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। इसे मेरा दमित पुंसत्व कहिए या लिबरल आउटलुक। मैं पाप-पुन्य, जायज-नाजायज़, पवित्र-अपवित्र और सतीत्व-असतीत्व के मानदण्डों से भी सहमत नहीं हूँ। मांगकर रोटी खाली या काम तुष्टि पाली, एक ही बात है।……मैं भयभीत हुआ था तो सिर्फ इस बात से कि इन दिनों, मैं जिस हताशा और निपट एकाकीपन की अंधेरी गुफा में फसा हूँ, वहाँ पत्नी ही एक मात्र आलम्ब है, जिसके आंचल में मुँह छिपा लेने पर घड़ी दो घड़ी सुकून मिल जाता है। यह आलंब भी छूट गया तो झेल नहीं पाऊँगा। पैर उखड़ जाएंगे और मैं डूब जाऊँगा।’

शिवमूर्ति जी की कहानियाँ जब गाँव के यथार्थ को और शहर, बाज़ार और तथाकथितविकास को जोड़ती हैं तो उसके संधि स्थल पर स्वयं शिवमूर्ति खड़े दिखाई देते हैं। गाँव केदुरुह जीवन से लेकर सुख-सुविधाओं से भरे शहरी जीवन और छोटी-मोटी नौकरी से लेकरराज्य सरकार की अफसरी तक के सफ़र के अनुभवों का उनके पास अकूत भंडार है। आजहम उनके बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ भारत के गाँव ही नहीं देखे बल्कि दुनियादेखी है। पर वह दुनिया देख कर जब गाँव लौटते हैं तो वह स्वयं को गाँव से दूर नहींपाते। वह स्वयं को उसी हवा-पानी-मिट्टी का अंश ही पाते हैं। तभी वहाँ की हवा में घुली उदासी और नमी को वे ‘केशर-कस्तूरी’ में उसके रूप और रंग के साथ जस का तस उतार पाते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ में वह नारी की पीड़ा का नाटकीय रूपान्तर नहीं करते बल्कि रेशा-रेशा उसका दर्द जस का तस पाठक के सामने रख देते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ पढ़ते हुए मुझे शिवमूर्ति जी की पत्नी की अपने एक साक्षात्कार में कही गई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शिवमूर्ति जी बहुत भावुक हैं। कितनी ही बार वह कहानी लिखते-लिखते रोने लगते हैं।……और बीच में ही क़ाग़ज़-कलम छोड़ देते हैं। फिर कई दिनो तक वह कहानी अधूरी पड़ी रहती है। सचमुच ‘केशर-कस्तूरी’ पढ़ते हुए केशर की पीर जैसे सीधी आपके अपने किसी बेहद निजी, किसी बहुत करीबी आदमी के दुख में ट्रांसलेट हो जाती है। शिवमूर्ति अपनी कहानियों में परिवेश के अनुकूल विश्वसनीय भाषा, घटना और समय के अनुकूल लोकोक्तियों, मुहावरों और लोक गीतों के प्रयोग से कहानी में वह प्रभाव पैदा करते हैं, जो दूसरे लेखक आठ-दस पन्नों के विवरणों से भी पैदा नहीं कर पाते। वह कुछ पँक्तियों में ही कहानी को एक लम्बी छलाँग के साथ आगे ले जाते हैं और यह छलाँग समय और चरित्र की मनोदशा, दोनो की हो सकती है और ऐसे में कहानी की पठनीयता भी बाधित नहीं होती बल्कि यह और भी बढ़ जाती है। ‘सिरी उपमा जोग’ में कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है- ‘सोई नहीं वह। बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही। फिर बोली, ‘एक गीत सुनाऊँगी आपको। मेरी माँ कभी-कभी गाया करती थीं।’ फिर बड़े करुण स्वर में गाती रही वह, जिसकी एकाध पँक्ति अब भी उन्हें याद है, ‘सौतनिया संग रास रचावत मो संग रास भुलान, यह बतिया कोउ कहत बटोही, त लगत करेजवा में बान,….…’

शिवमूर्ति की कहनियों में लोक की झलक की चर्चा करते हुए मुझे उनकी कहानियों पर कथाकार मैत्रेयी पुष्पा की कही बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शिवमूर्ति के समकालीन कथाकारों में से कई ने प्रेमचंद को छूने की कोशिश की है, पर शिवमूर्ति अपनी कहानियों में कई बार रेणु को छूकर लौट आए हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ और सिरी ‘उपमा जोग’जैसी कहाहियाँ पढ़कर उनके इस कथन में कहीं से भी कोई अतिश्योक्ति नहीं दिखाई देती।

उनकी कहानियों के चरित्रों के नितान्त पिछड़ेपन में भी एक निराली आभा और स्वाभिमान है और वे भाषाई आडम्बर के साथ लिखी जाने वाली कहानियों के बनावटी चरित्रों को पलभर में ही ध्वस्त कर देते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ में केशर द्वारा कही इन पँक्तियों से अनायास ही दुख के कुहासे में हिम्मत की त्वरा तड़क उठती है।– ‘दुख तो काटने से ही कटेगा। बप्पा’ केशर चूल्हे की आग तेज़ करते हुए बोली, ‘भागने से तो और पिछुआएगा।’चेहरे पर आग की लाल लपट पड़ रही थी। वह समाधिस्त-सी लग रही थी।

इस कहानी के अन्त में केशर अंदर की कोठरी में बैठी, लालटेन की रोशनी में सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते हुए, बीच में रुककर, आँखें मूँदकर एक गीत गा रही है–‘मोछिया तोहार बप्पा ‘हेठ’ न होई है, पगड़ी केहू ना उतारी, जी-ई-ई। टूटही मड़हिया में जिनगी बितउबै, नाही जाबै आन की दुआरी जी-ई-ई।

कहानी मे केशर के बाप को बेटी के दुख की चिन्ता तो है ही साथ ही यह भी चिन्ता है कि कहीं लड़की का पाँव ऊँच-नीच पड़ गया, कोई ऐसी-वैसी बात हो गई तो, जिससे बाप की मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न भी जुड़ा है, पर यहाँ केशर लम्बे संवादों का सहारा नहीं लेती बल्कि रात के अंधेरे में अपने आप ही उसके होंठों से यह गीत फूट पड़ता है, जो पिता को आश्वस्त करता है कि कितनी ही विपदा आन पड़े, वह अपने पिता की मान-प्रतिष्ठा बचाए रखेगी। वह डिगेगी नहीं। यह केशर के रूप में हिन्दुस्तानी नारी का हज़ारों-हज़ार पीड़ियों से विरासत में मिला अनुभव और उसकी परिपक्वता बोल रही है। इन चरित्रों के माध्यम से शिवमूर्ति ने अनुभव और यथार्थ को ठोस व्यवहारिक रूप में पकड़ा है। उनके पात्रों के संवादों में, जो हकीकी दर्शन है, उसे कोई किताबी तर्क से नहीं काट सकता।

कहा जाता है कि शिवमूर्ति ने बहुत कम लिखा, पर मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़े में ही बहुत लिखा है। आज ज़रूरत उसमें गुथे हुए सूत्रों को बिलगाने की, उन्हें समझने की है। वह अपनी बिलकुल अलग तरह की कहानियों की दुनिया के एक फक्कड़ और बिना पगहे के सरदार हैं। उनके रचना संसार की यात्रा को समझने के लिए हमें यथार्थ और संवेदना दोनो के ही अलग-अलग स्तरों पर अपनी शहरी और अकादमिक सोच को छोड़कर उनके साथ ‘तिरिया चरित्तर’ के उस टीले पर चढ़ना पड़ेगा जिसपर आज भी बिल्लर का वह गीत गूँज रहा है- ‘अरे टूटही मँड़हिया के हम हैं राजा, करीला गुज़ार थोरे मा, तोरे मन लागे न लागे पतरकी, मोर मन लागल तोरे मा।’’

विवेक मिश्र, 123-सी, पाकेट-सी, मयुर विहार, फेस-2, दिल्ली-91 मो:-9810853128, इमेल:-

शिवमूर्ति जी की कहानियों को पढ़ने के लिए मुझे पहले पहल उकसाया कथाकार संजीव ने।उन दिनों संजीव जी दिल्ली में 'हंस' के कार्यकारी संपादक थे और उन्होंने अपना उपन्यास 'आकाश चम्पा' पूरा किया था और वह 'रह गई दिशाएं इसी पार' पर काम कर रहे थे। एकदिन अनायास ही उन्होंने मुझसे पूछा 'आपने शिवमूर्ति की 'अकाल दण्ड' पढ़ी है। मैंने कहा 'मैंने उनकी ‘भरतनाट्यम’ पढ़ी है।' उन्होंने कहा 'आप शिवमूर्ति की सारी कहानियाँ पढ़िए।'और मैंने तभी शिवमूर्ति की अन्य कहानियाँ जो तब तक नहीं पढ़ी थीं, पढ़नी शुरु कीं। उन्हींदिनों एक नई पत्रिका 'मंच' जो बांदा से प्रकशित होने जा रही थी और उसका प्रवेशांककथाकार शिवमूर्ति पर केन्द्रित किए जाने की योजना थी और उसका संपादन संजीव जी कोसौंपा गया और उन्होंने 'हंस' के संपादन के दबाव और अपने खराब स्वास्थ के बावज़ूद उसेकिसी तरह किया भी, पर अंत में उस अंक से वह स्वयं ही बहुत संतुष्ट नहीं थे। संजीव जीएक परफैक्सनिस्ट आदमी हैं और शिवमूर्ति से और उनके रचना संसार से बहुत अच्छे सेवाकिफ़ भी हैं। वह जानते थे कि अंक और अच्छा बन सकता था, पर उस समय अंक जैसाभी बना, उन्हें उसी से संतोष करना पड़ा, पर उस दौरान मेरी और उनकी, शिवमूर्ति जी कीकई कहानियों और उनकी रचना प्रक्रिया पर अच्छी खासी चर्चा हुई। सचमुच मैं जैसे-जैसेशिवमूर्ति जी की कहानियाँ पढ़ता गया बिलकुल ही एक नया रचना संसार और एक सोने सीखरी और ईमानदार दुनिया मेरे सामने आकार लेती चली गई। शिवमूर्ति जी की लगभगसारी कहानियों को पढ़ चुकने के बाद अब मौका आया उनसे मिलने का और वह समय था- 'मंच' के उसी अंक के दिल्ली के साहित्य अकादमी के सभागार में लोकार्पण का। वहाँ भीसंजीव जी ने ही मेरा उनसे परिचय कराया। उस दिन हमने उन्हें देखा भी और सुना भी।दिल्ली के स्वनामधन्य साहित्यकारों से बिलकुल अलग बिना किसी ताम-झाम और आडम्बरके वह सबसे मिले। उस छोटी सी मुलाकात में भी मैं उनका मुरीद हुए बिना न रह सका।बस उस समय एक ही बात मन में रह गई कि मैं उस अंक में किन्हीं कारणों से अपनालेख नहीं दे सका और यह इछा पूरी हुई उसके लगभग डेढ़ दो साल बाद जब 'लमही' केकहानी एकाग्र के आने के बाद अंक के अतिथि संपादक भाई सुशील सिद्धार्थ ने मुझसे कहाकि 'लमही' का अक्टूबर-दिसम्बर अंक शिवमूर्ति जी पर केन्द्रित होगा और आपको उनकीकहनियों पर लिखना है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि शिवमूर्ति जी कीकहानियों से और गहरे जुड़ने, उन्हें समझने का यह अच्छा अवसर है और मैंने उनकीकहानियों पर लिखना शुरु किया। उसके बाद तो फिर शिवमूर्ति जी से मुकाक़ात भी हुई औरसमय-समय पर फोन पर बात भी होती रही। उनकी कहानियाँ पढ़कर जो मैंने महसूस कियाउसी को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ।

मैं बुंदेलखण्ड का हूँ, पर मेरे खेतों, खलिहानों औरगाँवों को देखने, वहाँ रहने और उनके बारे में लिखने के बाद भी उनसे उतना गहरा रिश्ता नहींरहा है, जितना शिवमुर्ति जी का, पर मैं कहूँगा किमुझे शिवमूर्ति जी को पढ़ते हुए, उनकी भाषा सेजुड़ते हुए, उसे समझने में ज़रा-सी भी कठिनाईनहीं हुई। बल्कि जितना भी गाँव मेरे भीतर थाऔर जो समय बीतने पर कहीं खो गया था, वहप्रकट रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।उनको पढ़ते हुए मैंने पाया कि शिवमूर्ति हमारेसमय में ग्राम्य जीवन की दुश्वारियाँ को, वहाँ केजीवन मूल्यों को, यथार्थ को, सामाजिक-पारिवारिकबनावट को, स्त्री-पुरुष के बीच के अंतरविरोधों को,जीवन के कठिन समय में भी मानवीयजिजिविषाओं और जुगुप्तसाओं को, अपने चरित्रोंकी लगातार टूट-टूटकर बार-बार पुनर्निर्मित होतीज़मीन को, उनके अंतर्द्वन्द्वों को ध्यान से देखतेऔर केवल अपने साहित्य में दर्ज़ ही नहीं करते हैं बल्कि वह इस सबको ख़ुद महसूस करतेहुए अपने चरित्रों के साथ-साथ जीवन की जटिलताओं के अंधकूप में भीतर तक उतरते हैं। वेउनके साथ उठते-बैठते हैं, हँसते-रोते हैं और कहूँ कि वह उनके साथ जीते-मरते हैं, तो भी कोई अतिश्यिक्ति नहीं होगी। वह इस क़दर उनसे जुड़ जाते हैं कि चरित्र, घटना औरकहानीकार के बीच कोई दूरी नहीं रहती, उनमें कोई अन्तर नहीं रहता। कर्ता और कहनहारेका फ़र्क मिट जाता है।

उनकी कहानियाँ किसी उथले यथार्थ के हवाई चित्र नहीं हैं। न ही वे भाषाई आडम्बर से बनाए गए ऐसे स्वादिष्ट साहित्यिक व्यंजन ही हैं जिनमें से भाषा कि चिकनाई निकाल लेने पर, उनमें बस छाँछ ही बची रह जाए। उनकी कहानियाँ हिन्दी साहित्य में गाँव में बसे दलित और वंचित वर्ग की खोई हुई अस्मिता को वापस पाने का हथियार है और यह बात वह कहानी की शुरुआत मैं ही साफ कर देते हैं। अगर हम ‘कसाईबाड़ा’ कहानी की शुरुआत को ही देखें तो यह बात बिलकुल साफ दिखाई देती है कि वह किस के पक्ष में खड़े हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरु होती है - ‘गाँव में बिजली की तरह खबर फैलती है कि शनिचरी धरने पर बैठ गई, परधान जी के दुआरे। लीडर जी कहते हैं, ‘जब तक परधान जी उसकी बेटी वापस नहीं करते, शनिचरी अनशन करेगी, आमरण अनशन।’

उनकी कहानियों के अन्त में समाधान भी कहीं बाहर से नहीं आता। कोई नाटकीयता या चमत्कार नहीं होता बल्कि सर्वसाधारण दिखने वाला, सर्वहारा समाज का कोई अदना सा व्यक्ति उठता है और आगे बढ़कर, परिस्थितियों में पिसकर, पककर नायक में तब्दील होता है। उनकी कहानियों का हर पात्र पूरी मजबूती से अपने चरित्र को उसके गुण-दोषों के साथ पकड़े रहता है। ‘कसाईबाड़ा’ के सभी मुख्य चरित्र – शनिचरी, परधान जी और लीडर जी सभी हमारे आस-पास की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में हमसे आय दिन रुबरु होने वाले, हमसे गाहे-वगाहे टकराने वाले चरित्र हैं। हाँ, उनकी भाषा-वानी और पहनावे आदि में फर्क हो सकता है। पर उनकी प्रवृत्तियों को आप वास्तविकता में अपने आस-पास देख सकते हैं। यहाँ कहानी के मुख्य चरित्र ही नहीं बल्कि कथानक की परिधि पर बैठे चरित्र भी अपनी पूरी पिक्युलियरिटी के साथ न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते हैं बल्कि समाधान भी सुझाते हैं और कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक करेक्टर है ‘कसाईबाड़ा’ का अधरंगी। वह गाँव के सीवान पर मवेशी चराता, एक नेपथ्य में भटकता चरित्र है, जो कहानी को उसके अन्त की ओर धकेल देता है। पर उसका यह आक्रोश अनायास नहीं है। वह सदियों से शोषण के ख़िलाफ़ छातियों में पलता वह ज्वालामुखी है, जो बस अब किसी भी क्षण फट पड़ने को है।– ‘दो पुतले बनाए हैं अधरंगी ने। एक परधान जी का, दूसरा उनके बेटे परेम कुमार का। अपनी कमीज फाड़कर दोनो के लिए कुर्ता-पायजामा सिला है। शनिचरी को समझा रहा है, ‘कोई नहीं आएगा काकी, हमारी मदद के लिए। न परधानमंतरी न मुखमंतरी। न भगवान, न भगौती। हम खुद अत्याचारी को सजा देंगे।’

दूसरे दिन सवरे ही वह फटा कनस्तर पीट-पीटकर गाँव भर में एलान कर रहा है, ‘आज शाम पाँच बजे। बिल्डिंग के सामने, बबूल के ठूँठ पर लटकाकर गाँव के बेटी बेचवा परधान और उसके बेटे परेम को फाँसी दी जाएगी। आप सभी हिजड़ों से हाथ जोड़कर पराथना है कि इस शुभ अवसर पर पधारकर……’ और पाँच बजे शाम को अधरंगी ने दोनो को शनिचरी के हाथों से फाँसी दिला दी।

कहानी में छुरी, चाकू, बल्लम, गोली, तमंचा, जुलूस-नारे, झंडे कुछ भी नहीं हैं, पर एक सशक्त क्रांति के आग़ाज़ का बिगुल फूँक रहा है, अधपगला अधरंगी। शनिचरी की पीर आधी रात में घायल-अंधी चमगादड़ की तरह दीवारों से टकराकर यहाँ-वहाँ गिर रही है। घरों, खेतों, खलिहानों और सीवान में, गाँव से दूर जाती पगड़ंडियों और दूर तक फैले बियाअबानों में बूँद-बूँद रिस रही है। कहानी में विद्रोह का बीज बन रहा है शनिचरी का रुदन- ‘अंधेरा घिरने के बाद शनिचरी लेटे-लेटे कारन करती है, ‘अरे या परधनऊ, गाँव की नकिया कताई के भाग्या। मेहरी के चुरिया फोराई के भाग्या। महल- अटाराईया गँवाई के भाग्या,…ऊ हू हू हू।’

शिवमूर्ति की कहानियाँ दलित अस्मिता को पुनर्परिभाषित करती हैं। एक बार उन्होंने दलित अस्मिता पर बोलते हुए कहा भी था कि अस्मिता का मतलब अपने अधिकार को, अपने प्राप्य को चिन्हित करना और उसे पाने का और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करना है। अस्मिता माने अपने वजूद को सामने लाना, शब्दों में। इस प्रकार से कि लोगो को लगे कि आप भी हैं। आपका भी वजूद है। आपको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। अस्मिता का यही अर्थ है।

शिवमूर्ति दलित अस्मिता के बारे में कहते ही नहीं हैं। वह उसे सिद्ध भी करते हैं। शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति, कहानी दर कहानी वह निरन्तर दलित और वंचित वर्ग की अस्मिता का साहित्य रचते रहे हैं।

उनकी कहानियों का दृश्य विधान बहुत सशक्त है। सब कुछ जैसे आप अपनी आँखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें पढ़ते हुए उनकी रचना की दुनिया में सहज ही उनके साथ विचरने लगते हैं। आप भी पात्रों के साथ ऐसे जुड़ने लगते हैं जैसे वे अभी आपसे ही पूँछ बैठेंगे कि बोलो यह सही है कि नहीं। शिवमूर्ति की ग्रामीण जीवन से लवरेज़ कहानियाँ केवल वहाँ के दुख-दर्द की कहानियाँ नहीं हैं। वह बार-बार बताते और जताते हुए चलते हैं कि ग्रामीण होना मूर्ख होना नहीं है। अनपढ़ होना विचारहीन होना नहीं है। गरीब होना कायर होना नहीं है। इसलिए गरीबी-बेरोज़गारी के त्रास को सहते हुए भी उनके चरित्रों में वौचारिक पतन नहीं है। बल्कि उसका परिमार्जन है और यही शिफ्ट उन्हें ग्राम्य कथाकार होते हुए भी कहीं न कहीं अपने समय के अन्य कथाकारों से अलग करता है। ‘भरतनाट्यम’कहानी में नायक दुर्धर्ष परिस्थितियों में फसा एक ऐसा चरित्र है, जो अन्त तक गरीबी और बेरोज़गारी झेलने के बाद भी ईमानदार बने रहना चाहता है। पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उसे दुखी तो किया है पर वह वैचारिक रूप से कुंठित नहीं है। उसकी सोच मुक्त है। वह थोथी मान्यताओं से बंधा नहीं है। वह बंधा है तो मात्र प्रेम के संबंध से, जो उसके जीवन का आलंब भी है और कहानी में वह इसे बड़ी सहजता से स्वीकारता भी है।

‘भरतनाट्यम’ से- ‘इस तरह के छिट पुट प्रेम संबंधों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। इसे मेरा दमित पुंसत्व कहिए या लिबरल आउटलुक। मैं पाप-पुन्य, जायज-नाजायज़, पवित्र-अपवित्र और सतीत्व-असतीत्व के मानदण्डों से भी सहमत नहीं हूँ। मांगकर रोटी खाली या काम तुष्टि पाली, एक ही बात है।……मैं भयभीत हुआ था तो सिर्फ इस बात से कि इन दिनों, मैं जिस हताशा और निपट एकाकीपन की अंधेरी गुफा में फसा हूँ, वहाँ पत्नी ही एक मात्र आलम्ब है, जिसके आंचल में मुँह छिपा लेने पर घड़ी दो घड़ी सुकून मिल जाता है। यह आलंब भी छूट गया तो झेल नहीं पाऊँगा। पैर उखड़ जाएंगे और मैं डूब जाऊँगा।’

शिवमूर्ति जी की कहानियाँ जब गाँव के यथार्थ को और शहर, बाज़ार और तथाकथितविकास को जोड़ती हैं तो उसके संधि स्थल पर स्वयं शिवमूर्ति खड़े दिखाई देते हैं। गाँव केदुरुह जीवन से लेकर सुख-सुविधाओं से भरे शहरी जीवन और छोटी-मोटी नौकरी से लेकरराज्य सरकार की अफसरी तक के सफ़र के अनुभवों का उनके पास अकूत भंडार है। आजहम उनके बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ भारत के गाँव ही नहीं देखे बल्कि दुनियादेखी है। पर वह दुनिया देख कर जब गाँव लौटते हैं तो वह स्वयं को गाँव से दूर नहींपाते। वह स्वयं को उसी हवा-पानी-मिट्टी का अंश ही पाते हैं। तभी वहाँ की हवा में घुली उदासी और नमी को वे ‘केशर-कस्तूरी’ में उसके रूप और रंग के साथ जस का तस उतार पाते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ में वह नारी की पीड़ा का नाटकीय रूपान्तर नहीं करते बल्कि रेशा-रेशा उसका दर्द जस का तस पाठक के सामने रख देते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ पढ़ते हुए मुझे शिवमूर्ति जी की पत्नी की अपने एक साक्षात्कार में कही गई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शिवमूर्ति जी बहुत भावुक हैं। कितनी ही बार वह कहानी लिखते-लिखते रोने लगते हैं।……और बीच में ही क़ाग़ज़-कलम छोड़ देते हैं। फिर कई दिनो तक वह कहानी अधूरी पड़ी रहती है। सचमुच ‘केशर-कस्तूरी’ पढ़ते हुए केशर की पीर जैसे सीधी आपके अपने किसी बेहद निजी, किसी बहुत करीबी आदमी के दुख में ट्रांसलेट हो जाती है। शिवमूर्ति अपनी कहानियों में परिवेश के अनुकूल विश्वसनीय भाषा, घटना और समय के अनुकूल लोकोक्तियों, मुहावरों और लोक गीतों के प्रयोग से कहानी में वह प्रभाव पैदा करते हैं, जो दूसरे लेखक आठ-दस पन्नों के विवरणों से भी पैदा नहीं कर पाते। वह कुछ पँक्तियों में ही कहानी को एक लम्बी छलाँग के साथ आगे ले जाते हैं और यह छलाँग समय और चरित्र की मनोदशा, दोनो की हो सकती है और ऐसे में कहानी की पठनीयता भी बाधित नहीं होती बल्कि यह और भी बढ़ जाती है। ‘सिरी उपमा जोग’ में कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है- ‘सोई नहीं वह। बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही। फिर बोली, ‘एक गीत सुनाऊँगी आपको। मेरी माँ कभी-कभी गाया करती थीं।’ फिर बड़े करुण स्वर में गाती रही वह, जिसकी एकाध पँक्ति अब भी उन्हें याद है, ‘सौतनिया संग रास रचावत मो संग रास भुलान, यह बतिया कोउ कहत बटोही, त लगत करेजवा में बान,….…’

शिवमूर्ति की कहनियों में लोक की झलक की चर्चा करते हुए मुझे उनकी कहानियों पर कथाकार मैत्रेयी पुष्पा की कही बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शिवमूर्ति के समकालीन कथाकारों में से कई ने प्रेमचंद को छूने की कोशिश की है, पर शिवमूर्ति अपनी कहानियों में कई बार रेणु को छूकर लौट आए हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ और सिरी ‘उपमा जोग’जैसी कहाहियाँ पढ़कर उनके इस कथन में कहीं से भी कोई अतिश्योक्ति नहीं दिखाई देती।

उनकी कहानियों के चरित्रों के नितान्त पिछड़ेपन में भी एक निराली आभा और स्वाभिमान है और वे भाषाई आडम्बर के साथ लिखी जाने वाली कहानियों के बनावटी चरित्रों को पलभर में ही ध्वस्त कर देते हैं। ‘केशर-कस्तूरी’ में केशर द्वारा कही इन पँक्तियों से अनायास ही दुख के कुहासे में हिम्मत की त्वरा तड़क उठती है।– ‘दुख तो काटने से ही कटेगा। बप्पा’ केशर चूल्हे की आग तेज़ करते हुए बोली, ‘भागने से तो और पिछुआएगा।’चेहरे पर आग की लाल लपट पड़ रही थी। वह समाधिस्त-सी लग रही थी।

इस कहानी के अन्त में केशर अंदर की कोठरी में बैठी, लालटेन की रोशनी में सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते हुए, बीच में रुककर, आँखें मूँदकर एक गीत गा रही है–‘मोछिया तोहार बप्पा ‘हेठ’ न होई है, पगड़ी केहू ना उतारी, जी-ई-ई। टूटही मड़हिया में जिनगी बितउबै, नाही जाबै आन की दुआरी जी-ई-ई।

कहानी मे केशर के बाप को बेटी के दुख की चिन्ता तो है ही साथ ही यह भी चिन्ता है कि कहीं लड़की का पाँव ऊँच-नीच पड़ गया, कोई ऐसी-वैसी बात हो गई तो, जिससे बाप की मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न भी जुड़ा है, पर यहाँ केशर लम्बे संवादों का सहारा नहीं लेती बल्कि रात के अंधेरे में अपने आप ही उसके होंठों से यह गीत फूट पड़ता है, जो पिता को आश्वस्त करता है कि कितनी ही विपदा आन पड़े, वह अपने पिता की मान-प्रतिष्ठा बचाए रखेगी। वह डिगेगी नहीं। यह केशर के रूप में हिन्दुस्तानी नारी का हज़ारों-हज़ार पीड़ियों से विरासत में मिला अनुभव और उसकी परिपक्वता बोल रही है। इन चरित्रों के माध्यम से शिवमूर्ति ने अनुभव और यथार्थ को ठोस व्यवहारिक रूप में पकड़ा है। उनके पात्रों के संवादों में, जो हकीकी दर्शन है, उसे कोई किताबी तर्क से नहीं काट सकता।

कहा जाता है कि शिवमूर्ति ने बहुत कम लिखा, पर मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़े में ही बहुत लिखा है। आज ज़रूरत उसमें गुथे हुए सूत्रों को बिलगाने की, उन्हें समझने की है। वह अपनी बिलकुल अलग तरह की कहानियों की दुनिया के एक फक्कड़ और बिना पगहे के सरदार हैं। उनके रचना संसार की यात्रा को समझने के लिए हमें यथार्थ और संवेदना दोनो के ही अलग-अलग स्तरों पर अपनी शहरी और अकादमिक सोच को छोड़कर उनके साथ ‘तिरिया चरित्तर’ के उस टीले पर चढ़ना पड़ेगा जिसपर आज भी बिल्लर का वह गीत गूँज रहा है- ‘अरे टूटही मँड़हिया के हम हैं राजा, करीला गुज़ार थोरे मा, तोरे मन लागे न लागे पतरकी, मोर मन लागल तोरे मा।’’

विवेक मिश्र, 123-सी, पाकेट-सी, मयुर विहार, फेस-2, दिल्ली-91 मो:-9810853128, इमेल:-

''प्रेमचंद की कहानियॉं किस्सागोई का जो मानक सामने रखती हैं, शिवमूर्ति अपनी कहानियों में वही लीक अपनाते हैं''-डॉ.ओम निश्चल

।। शिवमूर्ति का वशीकरण और 'लमही' ।।

(ये आलेख किसी भी उत्पाद को पूरी तल्लीनता और गंभीरता से उनके अंजाम तक पहुँचाने वाले डॉ.ओम निश्चल के फेसबुक अपडेट से यहाँ कट-कोपी-पेस्ट तकनीक के सहारे साधिकार छाप रहे हैं।-सम्पादक)

मूलत: कथा साहित्य में प्रेमचंद के उच्चादर्शों को लेकर स्थापित लमही नेअपने अब तक की साहित्यकारिता में अनेक विशेषांक और साधारणांकसंजोए हैं, किन्तु हाल ही में ग्रामीण पृष्ठ भूमि के अनूठे कथाकार शिवमूर्तिपर केंद्रित लमही के विशेषांक ने अप्रतिम लोकप्रियता अर्जित की है। लमहीने शिवमूर्ति को लमही सम्मान देते हुए यह अंक उन पर केंद्रित किया है जोअपने आपमें एक लेखक के लिए पुरस्कार है। कवि-संपादक विजय रायऔर अतिथि संपादक सुशील सिद्धार्थ ने शिवमूर्ति की कहानियों पर विभिन्नकोणों से और आज के कथा संसार में उनकी फलश्रुतियों को लेकर इतनाग्राह्य विशेषांक तैयार किया है कि पोथन्ना लिखने वाले और साहित्य केसत्ता केंद्रों में काबिज उनके समानधर्मा लेखकों को रश्क हो जाए।

केवल सात आठ कहानियों और तीन स्लिमकाय उपन्यासों के बलबूतेशिवमूर्ति ने कहानी संसार में वह प्रतिष्ठा पाई है जो बड़े बड़े लेखकोंकथाकारों को सुलभ नही है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह कि लमही के लोकार्पण और सम्मा न के अवसर परउनके गॉंव समाज से आए और उनकी कहानियों के अनेक जीवित पात्रों का जो संगम लहराता हुआ दिखता था, वहलमही सम्मान के आस्वाद और कीर्ति को द्विगुणित करता जान पड़ता था। बोलने में अवधी के धुर मुहावरों सेन्यस्त शिवमूर्ति की बातें बातनि की झोंक में लगेई चले जात हैं का वशीकरण फूँकती जान पड़ती थीं।

सारांशत: यह कि अवध के जीवन और रहन सहन के सीमित भूगोल की परिक्रमा करते हुए शिवमूर्ति ने जैसे गॉंवदेस पर पड़ते ग्लोरबल प्रभावों, राजनीतिक असर, लंपटई, पंचैती, जहरीले वातावरण और सामंती कवच कुंडल कीबखिया उधेड़ कर रख दी है। शिवमूर्ति के कथासंसार ने जताया है कि बड़ा कथाकार होने के लिए पोथियॉं लिखने कीजरूरत नहीं है, उसके लिए जनमानस की संवेदना में संतरण करना जरूरी है। इन दिनों कहानियों का जो कुक्डवातावरण चल रहा है, यथार्थ को कांस्ट्रक्ट करने की जो प्रविधि अपनाई गयी है, शिवमूर्ति की कहानियॉं अपनीसंरचना में ऐसे बनावटीपन से दूर रहती आई हैं। प्रेमचंद की कहानियॉं किस्सागोई का जो मानक सामने रखती हैं,शिवमूर्ति अपनी कहानियों में वही लीक अपनाते हैं---केवल समय और मिजाज का अंतराल उन्हें अलग खड़ा करताहै। उनकी कहानियॉं यथार्थ के थिगड़े नहीं टॉकतीं, वे अपने चरित्रों के भीतर और बाह्य को उरेहती हुई पूरे समाजको चित्रित करती हैं।

लमही का पहला पृष्ठ उन्हें संवेदनाओं का किस्सागो करार देता है। अपने वक्तव्य में शिवमूर्ति ने लिखा है, मन काअसाढ़ कभी सूखता नहीं। यही जज्बा उन्हें कहानी दर कहानी में अपने गांव के कथ्य को कथा के बड़े फलक परउतारने में मदद करता है। पात्रों से समरस होकर वे जो कुछ लिखते हैं वह नास्टेरल्जियाग्रस्त कथाकारों-कवियों कीआह उूह से ऊपर उठ कर चरित्रों, स्थि तियों का वाचन करता हुआ एक एक मन की गहरी थाह लेता है। यही थाहउन्हें संवेदना की गहराइयों में ले जाती है और कुछ ही कहानियों में अपने कुशल कथा-कारीगर की सारी भावभंगिमाऍं और अंत:प्रक्रियाऍं उड़ेल देते हैं।

शिवमूर्ति की सादगी और उनकी पठनीयता का यह अद्वितीय साक्ष्य है कि इस अंक में बड़े लेखकों से लेकर युवालेखकों की एक बड़ी टोली ने सहकारिता की है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, संजीव, उर्मिला शिरीष, वीरेन्द्रेकुमारबरनवाल, सृंजय, शैलेन्द्र सागर, अरुण आदित्य , राजेन्द्र राव, मैत्रेयी पुष्पा, विश्वनाथ त्रिपाठी, मुद्राराक्षस,राजेन्द्रयादव, शेखर जोशी, कामता नाथ, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, नरेश सक्सेँना, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल,रवीन्द्र वर्मा और विभूतिनारायण राय जैसे लेखकों के साथ इस अंक को राहुल सिंह, संतोष कुमार चतुर्वेदी, वैभवसिंह, उमेश चौहान, धनंजय चौबे, विवेक मिश्र, राकेश बिहारी, शरद सिंह, पंकज पराशर, पंकज सुबीर, श्रीप्रकाशशुक्ल , भरत प्रसाद, विपिन तिवारी, अमिताभ राय, पल्लव, राजेश राव, विजय शर्मा, प्रियम अंकित, प्रवीण शेखर,दिलीप मंडल, अनवर जमाल, लता शर्मा, शशिभूषण द्विवेदी जैसे अस्सी फीसदी युवतर लेखकों ने अपनीतेजस्विता और दोटूक विमर्शों से सबल और बहसतलब बनाया है।

विशेषांक में युवा लेखकों आलोचकों ने शिवमूर्ति की कहानियों के यथार्थ, ग्रामीण जीवन, स्त्री जीवन, वंचितअस्मिाताओं, यथास्थितिवाद, गांव के बदलाव, कहानियों की अंतर्ध्वनियों, प्रतिरोधी तेवर, जातीय द्वंद्व, दलितजीवन, अवध की मिट्टी से लेकर यथार्थ और गल्प् के रसायन से किस्सा गोई का एक अलग डेल्टा सृजित करनेवाले कहानीकार की एक अलग ही मूर्ति गढी है। ऐसा कम होता है कि कथाकारों पर किसी के निजी जीवन कोअतिक्रमित करने का आरोप न हो, यथार्थ से आगे के अतियथार्थ को रचने बुनने में आख्यान को निहायत कृत्रिम नबना दिया जाए, पर ऐसा शिवमूर्ति के यहां बहुत कम हुआ है। कहानियों के भीतर प्रवेश करने पर शिवमूर्ति के भीतरके लेखक का अपना ओवरव्यू कहीं कहीं कौंधता है।

वे पिछड़ी जातियों की बौद्धिकता के एक सजग प्रतीक के तौर पर कहानियों के जरिए गांव समाज और जन केबदलते चरित्र और मिजाज की पड़ताल भी करते हैं। हालांकि से ऐसा कर रहे हैं यह आभास भी बहुधा नहीं होता।पर वे कहानी लिखते हुए अपने वर्गचरित्र को नेपथ्यै में रखते हैं इसीलिए उनकी कहानियॉं एक विश्वसनीय आख्यानहोने का गौरव पाती हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के लेखकों का अपना वर्गचरित्र इतना हावी रहता है कि वे कहानियोंएक ब्रांड में बदल देता है। उसे लिखने पढ़ने की दृष्टि जैसे निर्धारित सी होती है। शिवमूर्ति जिस समाज के वाशिंदारहे हैं और अभी भी हैं, उसे अपने बहुत पड़ोस से अनेक सूक्ष्म् और स्थूल बदलावों से गुजरते हुए देखा है। खुद कीवंचनाओं के सहभागी रहे हैं। अनेक संगी साथियों का प्यार भी पाया है। साइकिल की हैंडल पर बैठ कर परीक्षादिलवाने वाले मित्र भी उन्हें सुलभ रहे हैं। अपनी कहानियों में प्रतिरोध के नकली तेवर से बचते हुए उन्हों नेयथास्थिेतिवाद को रचने बुनने में जो महारत पाई है वह कम लेखकों को हासिल है। सुशील सिद्धार्थ कहते हैं,शिवमूर्ति बड़े रचनाकार की तरह आपबीती और जगबीती का अंतर समाप्त कर देते हैं और अपने जीवन संघर्ष केअनुभवों से दृष्टि, पाकर वे जाने कितनों के दुखों का कारण तलाश करते हैं।

विशेषांक का पहला और बड़ा आकर्षण है शिवमूर्ति से ओमा शर्मा से बातचीत। यह आद्यंत पठनीय है। एक जुझारूकथाकार का कन्फेशन समझें इसे। बचपन मे ही जिसके पिता साधू होकर घर छोड़ चुके हों, पूरी गिरस्ती का भारउन पर आ गया हो, जल्दीं ही बेटी हो गयी हो, कायदे का कामधाम न हो, दो जून की रोटी का जुगाड़ जीवन कीसबसे बड़ी समस्या, हो, अवर्णो सवर्णो के बीच जिमि दसनन मह जीभि बिचारी की तरह रहना हो, उसके लेखक कायह साक्षात्का्र है। वे कोई सात्विक आदतों के उदात्त मनुष्यी हों ऐसा नही है, उनमें भी झूठ बोलने, बिना टिकटयात्राऍं करने, किसी की मुहब्बत में गिरफ्तार होने से लेकर तमाम मानवीय ऐब रहे हैं और इन ऐबों को उन्होंनेअपने इंटरव्यू में छिपाया नही है। यानी वे ही हैं जो मंच पर अपने बचपन के संगी साथियों द्वारा पहाड़े के रूप में'कय नवा मुँह चुम्मी कै चुम्मा।' पूछे जाने का हाल फख्र से बयान करते हैं। दूसरा बड़ा आकर्षण है: उनकाव्यबक्तिगत कथ्य: मन का असाढ़ कभी नही सूखता। नई पुरानी डायरी के अंश यहॉं उन्होंने सँजोए हैं जो उनकेलेखक के जीवन और उसके आब्जर्वेशन्स को साफगोई से विन्यस्त करते हैं। शिवमूर्ति के मन को सींचने वालीअंत:सलिला शिवकुमारी, गांव के लोगों, शिवनारायण दुबू, रामनरेशपाल, मथुराप्रसाद यादव, प्रतिभासिंह, रामखेलावन शर्मा, माताफेर सिंह दीपक, राम सुख सिंह के वक्ताव्यों में आत्मीयता का रस टपकता है। नरेन ने डूब करलिखा है।

राजेंद्र राव जैसे कथाकार ने उनके गॉंव जाकर जो रिपोर्ताज रचा है: बांधो तो नाव इस ठांव बंधु---उसका तो कहनाही क्या। अनेक चिट्ठी पत्रियों से संपन्नं इस विशेषांक में शिवमूर्ति को समझने के वे सारे प्रसंग समाहित हैं जिससेहोकर एक लेखक एक कथाकार को समझा जा सकता है। प्रधान संपादक विजय राय ने विशेषांक को बहुत हीमोहक तरीके से प्रस्तुत किया है कि उसका पहला पन्ने से आखिर तक एक लय बनी रहती है। कहानी कला केउस्ताद लेखकों से लेकर युवा लेखकों तक से शिवमूर्ति पर इतना कुछ लिखवा लेना अतिथि संपादक सुशील सिद्धार्थकी खूबी है पर यह उस आत्मी यता के कारण भी संभव हुआ है जो लेखकों में शिवमूर्ति जैसे सहज कथाकार औरएक सच्चे मनुष्य के प्रति है और रहेगी।

समीक्षक

डॉ.ओम निश्चल

http://www.apnimaati.com/2013/01/blog-post_5315.html

(ये आलेख किसी भी उत्पाद को पूरी तल्लीनता और गंभीरता से उनके अंजाम तक पहुँचाने वाले डॉ.ओम निश्चल के फेसबुक अपडेट से यहाँ कट-कोपी-पेस्ट तकनीक के सहारे साधिकार छाप रहे हैं।-सम्पादक)

मूलत: कथा साहित्य में प्रेमचंद के उच्चादर्शों को लेकर स्थापित लमही नेअपने अब तक की साहित्यकारिता में अनेक विशेषांक और साधारणांकसंजोए हैं, किन्तु हाल ही में ग्रामीण पृष्ठ भूमि के अनूठे कथाकार शिवमूर्तिपर केंद्रित लमही के विशेषांक ने अप्रतिम लोकप्रियता अर्जित की है। लमहीने शिवमूर्ति को लमही सम्मान देते हुए यह अंक उन पर केंद्रित किया है जोअपने आपमें एक लेखक के लिए पुरस्कार है। कवि-संपादक विजय रायऔर अतिथि संपादक सुशील सिद्धार्थ ने शिवमूर्ति की कहानियों पर विभिन्नकोणों से और आज के कथा संसार में उनकी फलश्रुतियों को लेकर इतनाग्राह्य विशेषांक तैयार किया है कि पोथन्ना लिखने वाले और साहित्य केसत्ता केंद्रों में काबिज उनके समानधर्मा लेखकों को रश्क हो जाए।

केवल सात आठ कहानियों और तीन स्लिमकाय उपन्यासों के बलबूतेशिवमूर्ति ने कहानी संसार में वह प्रतिष्ठा पाई है जो बड़े बड़े लेखकोंकथाकारों को सुलभ नही है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह कि लमही के लोकार्पण और सम्मा न के अवसर परउनके गॉंव समाज से आए और उनकी कहानियों के अनेक जीवित पात्रों का जो संगम लहराता हुआ दिखता था, वहलमही सम्मान के आस्वाद और कीर्ति को द्विगुणित करता जान पड़ता था। बोलने में अवधी के धुर मुहावरों सेन्यस्त शिवमूर्ति की बातें बातनि की झोंक में लगेई चले जात हैं का वशीकरण फूँकती जान पड़ती थीं।

सारांशत: यह कि अवध के जीवन और रहन सहन के सीमित भूगोल की परिक्रमा करते हुए शिवमूर्ति ने जैसे गॉंवदेस पर पड़ते ग्लोरबल प्रभावों, राजनीतिक असर, लंपटई, पंचैती, जहरीले वातावरण और सामंती कवच कुंडल कीबखिया उधेड़ कर रख दी है। शिवमूर्ति के कथासंसार ने जताया है कि बड़ा कथाकार होने के लिए पोथियॉं लिखने कीजरूरत नहीं है, उसके लिए जनमानस की संवेदना में संतरण करना जरूरी है। इन दिनों कहानियों का जो कुक्डवातावरण चल रहा है, यथार्थ को कांस्ट्रक्ट करने की जो प्रविधि अपनाई गयी है, शिवमूर्ति की कहानियॉं अपनीसंरचना में ऐसे बनावटीपन से दूर रहती आई हैं। प्रेमचंद की कहानियॉं किस्सागोई का जो मानक सामने रखती हैं,शिवमूर्ति अपनी कहानियों में वही लीक अपनाते हैं---केवल समय और मिजाज का अंतराल उन्हें अलग खड़ा करताहै। उनकी कहानियॉं यथार्थ के थिगड़े नहीं टॉकतीं, वे अपने चरित्रों के भीतर और बाह्य को उरेहती हुई पूरे समाजको चित्रित करती हैं।

लमही का पहला पृष्ठ उन्हें संवेदनाओं का किस्सागो करार देता है। अपने वक्तव्य में शिवमूर्ति ने लिखा है, मन काअसाढ़ कभी सूखता नहीं। यही जज्बा उन्हें कहानी दर कहानी में अपने गांव के कथ्य को कथा के बड़े फलक परउतारने में मदद करता है। पात्रों से समरस होकर वे जो कुछ लिखते हैं वह नास्टेरल्जियाग्रस्त कथाकारों-कवियों कीआह उूह से ऊपर उठ कर चरित्रों, स्थि तियों का वाचन करता हुआ एक एक मन की गहरी थाह लेता है। यही थाहउन्हें संवेदना की गहराइयों में ले जाती है और कुछ ही कहानियों में अपने कुशल कथा-कारीगर की सारी भावभंगिमाऍं और अंत:प्रक्रियाऍं उड़ेल देते हैं।

शिवमूर्ति की सादगी और उनकी पठनीयता का यह अद्वितीय साक्ष्य है कि इस अंक में बड़े लेखकों से लेकर युवालेखकों की एक बड़ी टोली ने सहकारिता की है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, संजीव, उर्मिला शिरीष, वीरेन्द्रेकुमारबरनवाल, सृंजय, शैलेन्द्र सागर, अरुण आदित्य , राजेन्द्र राव, मैत्रेयी पुष्पा, विश्वनाथ त्रिपाठी, मुद्राराक्षस,राजेन्द्रयादव, शेखर जोशी, कामता नाथ, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, नरेश सक्सेँना, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल,रवीन्द्र वर्मा और विभूतिनारायण राय जैसे लेखकों के साथ इस अंक को राहुल सिंह, संतोष कुमार चतुर्वेदी, वैभवसिंह, उमेश चौहान, धनंजय चौबे, विवेक मिश्र, राकेश बिहारी, शरद सिंह, पंकज पराशर, पंकज सुबीर, श्रीप्रकाशशुक्ल , भरत प्रसाद, विपिन तिवारी, अमिताभ राय, पल्लव, राजेश राव, विजय शर्मा, प्रियम अंकित, प्रवीण शेखर,दिलीप मंडल, अनवर जमाल, लता शर्मा, शशिभूषण द्विवेदी जैसे अस्सी फीसदी युवतर लेखकों ने अपनीतेजस्विता और दोटूक विमर्शों से सबल और बहसतलब बनाया है।

विशेषांक में युवा लेखकों आलोचकों ने शिवमूर्ति की कहानियों के यथार्थ, ग्रामीण जीवन, स्त्री जीवन, वंचितअस्मिाताओं, यथास्थितिवाद, गांव के बदलाव, कहानियों की अंतर्ध्वनियों, प्रतिरोधी तेवर, जातीय द्वंद्व, दलितजीवन, अवध की मिट्टी से लेकर यथार्थ और गल्प् के रसायन से किस्सा गोई का एक अलग डेल्टा सृजित करनेवाले कहानीकार की एक अलग ही मूर्ति गढी है। ऐसा कम होता है कि कथाकारों पर किसी के निजी जीवन कोअतिक्रमित करने का आरोप न हो, यथार्थ से आगे के अतियथार्थ को रचने बुनने में आख्यान को निहायत कृत्रिम नबना दिया जाए, पर ऐसा शिवमूर्ति के यहां बहुत कम हुआ है। कहानियों के भीतर प्रवेश करने पर शिवमूर्ति के भीतरके लेखक का अपना ओवरव्यू कहीं कहीं कौंधता है।

वे पिछड़ी जातियों की बौद्धिकता के एक सजग प्रतीक के तौर पर कहानियों के जरिए गांव समाज और जन केबदलते चरित्र और मिजाज की पड़ताल भी करते हैं। हालांकि से ऐसा कर रहे हैं यह आभास भी बहुधा नहीं होता।पर वे कहानी लिखते हुए अपने वर्गचरित्र को नेपथ्यै में रखते हैं इसीलिए उनकी कहानियॉं एक विश्वसनीय आख्यानहोने का गौरव पाती हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के लेखकों का अपना वर्गचरित्र इतना हावी रहता है कि वे कहानियोंएक ब्रांड में बदल देता है। उसे लिखने पढ़ने की दृष्टि जैसे निर्धारित सी होती है। शिवमूर्ति जिस समाज के वाशिंदारहे हैं और अभी भी हैं, उसे अपने बहुत पड़ोस से अनेक सूक्ष्म् और स्थूल बदलावों से गुजरते हुए देखा है। खुद कीवंचनाओं के सहभागी रहे हैं। अनेक संगी साथियों का प्यार भी पाया है। साइकिल की हैंडल पर बैठ कर परीक्षादिलवाने वाले मित्र भी उन्हें सुलभ रहे हैं। अपनी कहानियों में प्रतिरोध के नकली तेवर से बचते हुए उन्हों नेयथास्थिेतिवाद को रचने बुनने में जो महारत पाई है वह कम लेखकों को हासिल है। सुशील सिद्धार्थ कहते हैं,शिवमूर्ति बड़े रचनाकार की तरह आपबीती और जगबीती का अंतर समाप्त कर देते हैं और अपने जीवन संघर्ष केअनुभवों से दृष्टि, पाकर वे जाने कितनों के दुखों का कारण तलाश करते हैं।

विशेषांक का पहला और बड़ा आकर्षण है शिवमूर्ति से ओमा शर्मा से बातचीत। यह आद्यंत पठनीय है। एक जुझारूकथाकार का कन्फेशन समझें इसे। बचपन मे ही जिसके पिता साधू होकर घर छोड़ चुके हों, पूरी गिरस्ती का भारउन पर आ गया हो, जल्दीं ही बेटी हो गयी हो, कायदे का कामधाम न हो, दो जून की रोटी का जुगाड़ जीवन कीसबसे बड़ी समस्या, हो, अवर्णो सवर्णो के बीच जिमि दसनन मह जीभि बिचारी की तरह रहना हो, उसके लेखक कायह साक्षात्का्र है। वे कोई सात्विक आदतों के उदात्त मनुष्यी हों ऐसा नही है, उनमें भी झूठ बोलने, बिना टिकटयात्राऍं करने, किसी की मुहब्बत में गिरफ्तार होने से लेकर तमाम मानवीय ऐब रहे हैं और इन ऐबों को उन्होंनेअपने इंटरव्यू में छिपाया नही है। यानी वे ही हैं जो मंच पर अपने बचपन के संगी साथियों द्वारा पहाड़े के रूप में'कय नवा मुँह चुम्मी कै चुम्मा।' पूछे जाने का हाल फख्र से बयान करते हैं। दूसरा बड़ा आकर्षण है: उनकाव्यबक्तिगत कथ्य: मन का असाढ़ कभी नही सूखता। नई पुरानी डायरी के अंश यहॉं उन्होंने सँजोए हैं जो उनकेलेखक के जीवन और उसके आब्जर्वेशन्स को साफगोई से विन्यस्त करते हैं। शिवमूर्ति के मन को सींचने वालीअंत:सलिला शिवकुमारी, गांव के लोगों, शिवनारायण दुबू, रामनरेशपाल, मथुराप्रसाद यादव, प्रतिभासिंह, रामखेलावन शर्मा, माताफेर सिंह दीपक, राम सुख सिंह के वक्ताव्यों में आत्मीयता का रस टपकता है। नरेन ने डूब करलिखा है।

राजेंद्र राव जैसे कथाकार ने उनके गॉंव जाकर जो रिपोर्ताज रचा है: बांधो तो नाव इस ठांव बंधु---उसका तो कहनाही क्या। अनेक चिट्ठी पत्रियों से संपन्नं इस विशेषांक में शिवमूर्ति को समझने के वे सारे प्रसंग समाहित हैं जिससेहोकर एक लेखक एक कथाकार को समझा जा सकता है। प्रधान संपादक विजय राय ने विशेषांक को बहुत हीमोहक तरीके से प्रस्तुत किया है कि उसका पहला पन्ने से आखिर तक एक लय बनी रहती है। कहानी कला केउस्ताद लेखकों से लेकर युवा लेखकों तक से शिवमूर्ति पर इतना कुछ लिखवा लेना अतिथि संपादक सुशील सिद्धार्थकी खूबी है पर यह उस आत्मी यता के कारण भी संभव हुआ है जो लेखकों में शिवमूर्ति जैसे सहज कथाकार औरएक सच्चे मनुष्य के प्रति है और रहेगी।

समीक्षक

डॉ.ओम निश्चल

http://www.apnimaati.com/2013/01/blog-post_5315.html

तुम सब कसाई हो और ये सारा गाँव “कसाईबाड़ा” है

आज के वर्तमान अंधाधुंध आधुनिकीकरण के परिदृश्य में पैसा और व्यवस्था ने समाज में एक ऐसी दौड़ शुरू करा दी है जहाँ समाज के मध्यम वर्ग का तबका अपना स्वाभिमान, सम्मान, ईमान तक बेच डालने में हिचक महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रसिद्द कथाकार शिवमूर्ति कृत "कसाईबाड़ा" समाज के लिये प्रासंगिक हो जाता है। आज के वर्तमान राजनैतिक व सामाजिक परिवेश में जब सभी दिशाओं में लगभग एक "शून्यता" की अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जब हमारे समय में चारों तरफ गरीबी, भ्रष्टाचार, भूख जैसी समस्याओं को इस देश के नव धनाढ्य वर्गों और नेताओ द्वारा पैदा किया जा रहा है, उनकी सोच यह बनती जा रही है कि इस देश के 75 % लोगो को ऐसा पँगु बना दो जिनके पास उनकी आवाज ही न हो तब यह व्यवस्था के प्रति विद्रोह करने में समर्थ ही नही होंगे और 25% लोग इस मुल्क में आराम की जिन्दगी जियेंगे।

ऐसे में हमारे "नीति नियामक" देश के ठेकेदारों के लिये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुये कहते हैं, यह कोई मुद्दा नहीं है। पर मुद्दा तो है "शनिचरी" व धोखे से बेच दी गयी उसकी बिटिया "रूपमती"। या ऐसी ही कुछ अन्य परिस्थितियाँ। आम आदमी के जीवन में सबसे अहम चीज है उसकी इज्जत, धरम और मर्यादा रूपी जो बीज विचारों के सड़े-गले खाद के सहारे उपजाने की एक ख़ास वर्ग द्वारा विशेष रूप से सोची समझी राजनीति और रणनीति है, वहीं से तैयार होती है कसाईबाड़ा की संरचना।

"शिवमूर्ति" की इस कहानी को नाट्य रूप दिया हिन्दी क्षेत्र के चर्चित नाट्य निर्देशक अभिषेक पंडित ने। कसाईबाड़ा की कहानी शुरू होती है गाँव के प्रधान बाबू के. डी. सिंह ( अरविन्द चौरसिया ) ने सामूहिक विवाह का समारोह आयोजित किया, लेकिन एक रात शनिचरी (ममता पंडित ) को पता चलता है कि – परधनवा ने विवाह की नाम पर सभी लड़कियों को शहर ले जाकर बेच दिया है। प्रधान के विरोध में रहने वाला नेता शनिचरी को उकसाता है इस अन्याय के विरुद्द आवाज उठाने को और धरने पर बैठने को। ऐसे में बेचारी सीधी- साधी शनिचरी उसके उकसाने में आकर धरने पर बैठ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का जब भी ऐसी कोई भी समस्या आती है तब कोई ऐसे लोगों का साथ देना पसन्द नहीं करता। ऐसे ही हालात शनिचरी के साथ भी होते हैं और शनिचरी का साथ गाँव वाले नहीं देते हैं। ऐसे में एक ऐसा नौजवान जो विकलाँग होने के बाद भी जिसमें सच्चाई से लड़ने की ताकत है वो नौजवान है "अधरंगी" ( अंगद कश्यप ) वो प्रधान और नेता के छल को समझता है कि दोनों मिल कर शनिचरी को छल रहे हैं। ऐसे में वो अकेला खड़ा होता है शनिचरी के साथ। इस युद्द में अधरंगी प्रधान और लीडर दोनों नेताओ को साँप मानता है जो गाँव के सुख चैन पर कुंडली मारे बैठे हैं।

ऐसे में उस गाँव में नई पोस्टिंग पर आये थानेदार पाण्डेय जी ( हरिकेश मौर्या ) मामले को दबाना चाहते है जैसा की आज इस व्यवस्था में होता चला आ रहा है। बनमुर्गियो के शिकार के शौक़ीन "पाण्डेय जी" गाँव में जाँच के लिये आते हैं। जहाँ शनिचरी अपनी फरियाद उनसे कहती है। लेकिन बदले में उसे वहाँ से अपमान और प्रताड़ना के सिवाए कुछ नहीं मिलता है। विद्रोही अधरंगी इस अन्याय का बदला प्रधान और उसके पुत्र के पुतले को फाँसी देकर प्रतीक स्वरूप समाज में ऐसा सन्देश दे रहा कि आज आम आदमी को उठना होगा ऐसे षड्यन्त्र के खिलाफ। इस कारण प्रधाइन ( आरती पाण्डेय ) विचलित होकर प्रधान को शनिचरी से माफ़ी माँगने को तैयार करती है। इधर विरोध में रहने वाला नेता ( विवेक सिंह ) शनिचरी के मामले को लेकर मुख्यमन्त्री तक जाने की बात करता है और "वाटरमार्क" वाली "कचहरीयन" कागज पर "शनिचरी" का अँगूठा निशान लेता है। इस समूचे खेल में व्यवस्था के प्रतीक थानेदार इन दोनों नेताओ को आपस में बैठकर समझौता करा लेता है और थानेदार की योजना के अनुसार प्रधान और उसकी बीबी इस विद्रोही आवाज जो अपने हक़ हुकुक के लिये उठाने वाली शनिचरी को एक रात धरना स्थल पर दूध में जहर मिलाकर पिला देते हैं और शनिचरी तड़प-तड़प कर उसी धरना स्थल पर अपने प्राण त्याग देती है।

आज की व्यवस्था के विद्रोह की प्रतीक ऐसे न जाने कितने शनिचरी को रोज ही यह व्यवस्था मार रही है और हमारा आम समाज अँधी आँखों से देख रहा है और बहरे कानों से उसको सुन भी रहा है। ऐसे में जब सारा भेद खुलता है तब बड़े ही कातर स्वर में एक ऐसी भी जीवंत औरत है उस गाँव में जो विरोधी नेता की पत्नी है (राजेश्वरी पाण्डेय) वह चिल्लाके अपने प्रतिरोध के स्वर में कहती है तुम सब कसाई हो और ये सारा गाँव कसाईबाड़ा है।

इस नाटक में निर्देशक अभिषेक पंडित द्वारा प्रतीक स्वरूप गीतों का समावेश " हरी-हरी-हरी, हरी नाम तू भज ले भाई काम बनी" दूसरा गीत भारतेन्दु कश्यप के गीत "निदिया उतरी आओ अखियाँ में माई तो सोएगी कारी रतियाँ में" इस गीत के माध्यम से व्यवस्था के उन पक्षों को उकेरा गया है जहाँ व्यवस्था सिर्फ ख्याली बातो को कह कर आम जनमानस को सान्त्वना देती है न्याय नहीं देती। नाटक के अन्तिम क्षणों में सोहन लाल गुप्त के गीत "कसाईबाड़ा ह जग सारा इहवा बसेन बट मार" के माध्यम से वो इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था को चुनौती देकर आम जन मानस को सचेत करते है आज इस पंगु हुई व्यवस्था के खिलाफ आमजन को आन्दोलित होना होगा।

नाटक में प्रकाश परिकल्पना ( रणजीत कुमार ) ने नाटक के सम्पूर्ण दृश्य को जीवंत बना दिया। साथ ही इस नाटक में जितने भी पात्र थे उन सारे लोगों ने अपने जीवंत अभिनय से पूरे नाटक में अपने प्राण लगा दिये और नाटक को सफल प्रस्तुति देकर अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया। नाटक का मंचन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सरस मेला में तारीख इक्कीस जून को राहुल प्रेक्षागृह में किया गया।

-सुनील दत्ता (स्वतंत्र पत्रकार, विचारक, संस्कृतिकर्मी) की रिपोर्ट

ऐसे में हमारे "नीति नियामक" देश के ठेकेदारों के लिये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुये कहते हैं, यह कोई मुद्दा नहीं है। पर मुद्दा तो है "शनिचरी" व धोखे से बेच दी गयी उसकी बिटिया "रूपमती"। या ऐसी ही कुछ अन्य परिस्थितियाँ। आम आदमी के जीवन में सबसे अहम चीज है उसकी इज्जत, धरम और मर्यादा रूपी जो बीज विचारों के सड़े-गले खाद के सहारे उपजाने की एक ख़ास वर्ग द्वारा विशेष रूप से सोची समझी राजनीति और रणनीति है, वहीं से तैयार होती है कसाईबाड़ा की संरचना।

"शिवमूर्ति" की इस कहानी को नाट्य रूप दिया हिन्दी क्षेत्र के चर्चित नाट्य निर्देशक अभिषेक पंडित ने। कसाईबाड़ा की कहानी शुरू होती है गाँव के प्रधान बाबू के. डी. सिंह ( अरविन्द चौरसिया ) ने सामूहिक विवाह का समारोह आयोजित किया, लेकिन एक रात शनिचरी (ममता पंडित ) को पता चलता है कि – परधनवा ने विवाह की नाम पर सभी लड़कियों को शहर ले जाकर बेच दिया है। प्रधान के विरोध में रहने वाला नेता शनिचरी को उकसाता है इस अन्याय के विरुद्द आवाज उठाने को और धरने पर बैठने को। ऐसे में बेचारी सीधी- साधी शनिचरी उसके उकसाने में आकर धरने पर बैठ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का जब भी ऐसी कोई भी समस्या आती है तब कोई ऐसे लोगों का साथ देना पसन्द नहीं करता। ऐसे ही हालात शनिचरी के साथ भी होते हैं और शनिचरी का साथ गाँव वाले नहीं देते हैं। ऐसे में एक ऐसा नौजवान जो विकलाँग होने के बाद भी जिसमें सच्चाई से लड़ने की ताकत है वो नौजवान है "अधरंगी" ( अंगद कश्यप ) वो प्रधान और नेता के छल को समझता है कि दोनों मिल कर शनिचरी को छल रहे हैं। ऐसे में वो अकेला खड़ा होता है शनिचरी के साथ। इस युद्द में अधरंगी प्रधान और लीडर दोनों नेताओ को साँप मानता है जो गाँव के सुख चैन पर कुंडली मारे बैठे हैं।

ऐसे में उस गाँव में नई पोस्टिंग पर आये थानेदार पाण्डेय जी ( हरिकेश मौर्या ) मामले को दबाना चाहते है जैसा की आज इस व्यवस्था में होता चला आ रहा है। बनमुर्गियो के शिकार के शौक़ीन "पाण्डेय जी" गाँव में जाँच के लिये आते हैं। जहाँ शनिचरी अपनी फरियाद उनसे कहती है। लेकिन बदले में उसे वहाँ से अपमान और प्रताड़ना के सिवाए कुछ नहीं मिलता है। विद्रोही अधरंगी इस अन्याय का बदला प्रधान और उसके पुत्र के पुतले को फाँसी देकर प्रतीक स्वरूप समाज में ऐसा सन्देश दे रहा कि आज आम आदमी को उठना होगा ऐसे षड्यन्त्र के खिलाफ। इस कारण प्रधाइन ( आरती पाण्डेय ) विचलित होकर प्रधान को शनिचरी से माफ़ी माँगने को तैयार करती है। इधर विरोध में रहने वाला नेता ( विवेक सिंह ) शनिचरी के मामले को लेकर मुख्यमन्त्री तक जाने की बात करता है और "वाटरमार्क" वाली "कचहरीयन" कागज पर "शनिचरी" का अँगूठा निशान लेता है। इस समूचे खेल में व्यवस्था के प्रतीक थानेदार इन दोनों नेताओ को आपस में बैठकर समझौता करा लेता है और थानेदार की योजना के अनुसार प्रधान और उसकी बीबी इस विद्रोही आवाज जो अपने हक़ हुकुक के लिये उठाने वाली शनिचरी को एक रात धरना स्थल पर दूध में जहर मिलाकर पिला देते हैं और शनिचरी तड़प-तड़प कर उसी धरना स्थल पर अपने प्राण त्याग देती है।

आज की व्यवस्था के विद्रोह की प्रतीक ऐसे न जाने कितने शनिचरी को रोज ही यह व्यवस्था मार रही है और हमारा आम समाज अँधी आँखों से देख रहा है और बहरे कानों से उसको सुन भी रहा है। ऐसे में जब सारा भेद खुलता है तब बड़े ही कातर स्वर में एक ऐसी भी जीवंत औरत है उस गाँव में जो विरोधी नेता की पत्नी है (राजेश्वरी पाण्डेय) वह चिल्लाके अपने प्रतिरोध के स्वर में कहती है तुम सब कसाई हो और ये सारा गाँव कसाईबाड़ा है।

इस नाटक में निर्देशक अभिषेक पंडित द्वारा प्रतीक स्वरूप गीतों का समावेश " हरी-हरी-हरी, हरी नाम तू भज ले भाई काम बनी" दूसरा गीत भारतेन्दु कश्यप के गीत "निदिया उतरी आओ अखियाँ में माई तो सोएगी कारी रतियाँ में" इस गीत के माध्यम से व्यवस्था के उन पक्षों को उकेरा गया है जहाँ व्यवस्था सिर्फ ख्याली बातो को कह कर आम जनमानस को सान्त्वना देती है न्याय नहीं देती। नाटक के अन्तिम क्षणों में सोहन लाल गुप्त के गीत "कसाईबाड़ा ह जग सारा इहवा बसेन बट मार" के माध्यम से वो इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था को चुनौती देकर आम जन मानस को सचेत करते है आज इस पंगु हुई व्यवस्था के खिलाफ आमजन को आन्दोलित होना होगा।

नाटक में प्रकाश परिकल्पना ( रणजीत कुमार ) ने नाटक के सम्पूर्ण दृश्य को जीवंत बना दिया। साथ ही इस नाटक में जितने भी पात्र थे उन सारे लोगों ने अपने जीवंत अभिनय से पूरे नाटक में अपने प्राण लगा दिये और नाटक को सफल प्रस्तुति देकर अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया। नाटक का मंचन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सरस मेला में तारीख इक्कीस जून को राहुल प्रेक्षागृह में किया गया।

-सुनील दत्ता (स्वतंत्र पत्रकार, विचारक, संस्कृतिकर्मी) की रिपोर्ट

६० के हुए शिवमूर्ति

बहरहाल, इन दिनों शिवमूर्ति नए पूंजीवादी दौर में किसानी की दुर्दशा को लेकर उपन्यास लिखने में जुटे हुए हैं। बांदा से मयंक खरे ने एक दिन फोन पर बताया कि वे वहां के गांवों में घूम-घूमकर किसानों की हालत का जायजा ले रहे हैं। हम उनके दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। इस अवसर पर उनकी एक मार्मिक कहानी सिरी उपमा जोग प्रस्तुत है। पढ़िए और सोचिए कि क्या इस विडंबनात्मक स्थिति में कोई बदलाव आया है।

सिरी उपमा जोग

किर्र किर्र किर्र घंटी बजती है।

एक आदमी पर्दा उठाकर कमरे से बाहर निकलता है। अर्दली बाहर प्रतीक्षारत लोगों में से एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी जल्दी-जल्दी अंदर जाता है।

सबेरे आठ बजे से यही क्रम जारी है। अभी दस बजे ए.डी.एम. साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी को खेत की समस्या है तो किसी को सीमेंट की। किसी को चीनी की तो किसी को लाइसेंस की। समस्याएं ही समस्याएं।

पौने दस बजे एक लंबी घंटी बजती है। प्रत्युत्तर में अर्दली भागा-भागा भीतर जाता है। कितने मुलाकाती हैं अभी?

हुजूर सात-आठ होंगे।

सबको एक साथ भेज दो।

अगले क्षण कई लोगों का झुंड अंदर घुसता है, लेकिन दस-ग्यारह साल का एक लड़का अभी भी बाहर बरामदे में खड़ा है। अर्दली झुंझलाता है, जा-जा तू भी जा।

मुझे अकेले में मिला दो, लड़का फिर मिनमिनाता है।

इस बार अर्दली भड़क जाता है, आखिर ऐसा क्या है जो तू सबेरे से अकेले-अकेले की रट लगा रहा है। क्या है इस चिट्ठी में, बोलतो, क्या चाहिए- चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल?

लड़का चुप रह जाता है। चिट्ठी वापस जेब में डाल लेता है।

अर्दली लड़के को ध्यान से देख रहा है। मटमैली-सी सूती कमीज और पायजामा, गले में लाल रंग का गमछा, छोटे-कड़े-खड़े-रूखे बाल, नंगे पांव। धूल-धूसरित चेहरा, मुरझाया हुआ। अपरिचित माहौल में किंचित संभ्रमित, अविश्वासी और कठोर। दूर देहात से आया हुआ लगता है।

कुछ सोचकर अर्दली आश्वासन देता है, अच्छा, इस बार तू अकेले में मिल ले। लेकिन जब तक अंदर के लोग बाहर आएं, साहब ऑफिस रूम से बेडरूम में चले जाते हैं।

ड्राइवर आकर जीप पोंछने लगता है। फिर इंजन स्टार्ट करके पानी डालता है। लड़का जीप कि आगे-पीछे हो रहा है।

थोड़ी देर में अर्दली निकलता है। साहब की मैगजीन, रूल, पान का डिब्बा, सिगरेट का पैकेट और माचिस लेकर। फिर निकलते हैं साहब, धूप-छांही चश्मा लगाए। चेहरे पर आभिजात्य और गंभीरता ओढ़े हुए।

लड़के पर नजर पड़ते ही पूछते हैं, हां, बोलो बेटे, कैसे?

लड़का सहसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। वह संभ्रम नमस्कार करता है।

ठीक है, ठीक है। साहब जीप में बैठते हुए पूछते हैं, काम बोलो अपना, जल्दी, क्या चाहिए?

अर्दली बोलता है, हुजूर, मैंने लाख पूछा कि क्या काम है, बताता ही नहीं। कहता है, साहब से अकेले में बताना है।

अकेले में बताना है तो कल मिलना, कल!

जीप रेंगने लगती है। लड़का एक क्षण असमंजस में रहता है फिर जीप के बगल में दौड़ते हुए जेब से एक चिट्ठी निकालकर साहब की गोद में फेंक देता है।

ठीक है, एक हफ्ते बाद मिलना, साहब एक चालू आश्वासन देते हैं। तब तक लड़का पीछे छूट जाता है। लेकिन चिट्ठी की गंवारू शक्ल उनकी उत्सुकता बढ़ा देती है। उसे आटे की लेई से चिपकाया गया है।

चिट्ठी खोलकर वे पढ़ना शुरु करते हैं- सरब सिरी उपमा जोग, खत लिखा लालू की माई की तरफ से, लालू के बप्पा को पांव छूनापहुंचे...

अचानक जैसे करेंट लग जाता है उनको। लालू की माई की चिट्ठी! इतने दिनों बाद। पसीना चुहचुहा आया है उनके माथे पर। सन्न! बड़ी देर बाद प्रकृतिस्थ होते हैं वे। तिरछी आंखों और बैक मिरर से देखते हैं- ड्राइवर निर्विकार जीप चलाए जा रहा है। अर्दली उंघते हुए झूलने लगा है।

वे फिर चिट्ठी खोलते हैं- आगे समाचार मालूम हो कि हम लोग यहां पर राजी खुशी से हैं और आपकी राजी-खुशी भगवान से नेकमनाया करते हैं। आगे, लालू के बप्पा को मालूम हो कि हम अपनी याद दिलाकर आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछऐसी मुसीबत आ गई है कि लालू को आपके पास भेजना जरूरी हो गया है। लालू दस महीने का था तब आखिरी बार गांव आए थे।उस बात को दस साल होने जा रहे हैं। इधर दो-तीन साल से आपके चाचाजी ने हम लोगों को सताना शुरु कर दिया है। किसी नकिसी बहाने से हमको, लालू और कभी-कभी कमला को भी मारते-पीटते रहते हैं। जानते हैं कि आपने हम लोगों को छोड़ दिया है,इसलिए गांव भर में कहते हैं कि लालू आपका बेटा नहीं है। वे चाहते हैं कि हम लोग गांव छोड़कर भाग जाएं तो सारी खेती-बारी,घर-दुआर पर उनका कब्जा हो जाए। आज आठ दिन हुए, आपके चाचाजी हमें बड़ी मार मारे। मेरा एक दांत टूट गया। हाथ-पांवसूज गए हैं। कहते हैं- गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो महतारी-बेटे का मूंड़ काट लेंगे। अपने हिस्से के महुए का पेड़ वे जबर्दस्तीकटवा लिए हैं। कमला अब सत्तरह वर्ष की हो गई है। मैंने बहुत दौड़-धूपकर एक जगह उसकी शादी पक्की की है। अगर आपकेचाचाजी मेरी झूठी बदनामी लड़के वालों तक पहुंचा देंगे तो मेरी बिटिया की शादी टूट जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनतीहै कि एक बार घर आकर चाचाजी को समझा दीजिए। नहीं तो लालू को एक चिट्ठी ही दे दीजिए, अपने चाचाजी के नाम। नहीं तोआपके आंख फेरने से हम भीगी बिलार बने ही हैं, अब यह गांव-डीह भी छूट जाएगा। राम खेलावन मास्टर ने अखबार देखकरबताया था कि अब आप इस जिले में हैं। इसी जगह पर लालू को भेज रही हूं।

चिट्ठी पढ़कर वे लंबी सांस लेते हैं। उन्हें याद आता है कि लड़का पीछे बंगले पर छूट गया है। कहीं किसी को अपना परिचय दे दिया तो? लेकिन अब इतनी दूर आ गए हैं कि वापस लौटना उचित नहीं लग रहा है। फिर वापस चलकर सबके सामने उससे बात भी तो नहीं की जा सकती है। उन्हें प्यास लग आई है। ड्राइवर से कहते हैं, जीप रोकना, प्यास लग आई है। पानी और चाय पीकर सिगरेट सुलगाया उन्होंने। तब धीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हो रहे हैं।

जीप आगे बढ़ रही है।

उनके मस्तिष्क में दस साल पुराना गांव उभर रहा है। गांव, जहां उनका प्रिय साथी था- महुए का पेड़, जो अब नहीं रहा। उसी की जड़ पर बैठकर सबेरे से शाम तक कम्पटीशन की तैयारी करते थे वे। गांव, जहां उनकी उस समय की प्रिय बेटी कमला थी। जिसके लाल-लाल नरम होंठ कितने सुंदर लगते थे। महुए के पेड़ पर बैठकर कौआ जब काँ! कां! बोलता तो जमीन पर बैठी नन्ही कमला दुहराती- कां! कां! कौआ थक हारकर उड़ जाता तब वह ताली पीटती थी। वह अब सयानी हो गई है। उसकी शादी होनेवाली है। एक दिन हो भी जाएगी। विदा होते समय अपने छोटे भाई का पांव पकड़कर रोएगी। बाप का पांव नहीं रहेगा पकड़कर रोने के लिए। भाई आश्वासन देगा कंधा पकड़कर, आफत-बिपत में साथ देने का। बाप की शायद कोई धुंधली सी तस्वीर उभरे उसके दिमाग में।

फिर उनके दिमाग में पत्नी के टूटे दांतवाला चेहरा घूम गया। दीनता की मूर्ति, अति परिश्रम-कुपोषण और पति की निष्ठुरता से कृश, सूखा शरीर, हाथ-पांव सूजे हुए, मार से। बहुत गरीबी के दिन थे, जब उनका गौना हुआ था। इंटर पास किया था उस साल। लालू की माई बलिष्ठ कद-काठी की हिम्मत और जीवट वाली महिला थी, निरक्षर लेकिन आशा और आत्मविश्वास की मूर्ति। उसे देखकर उनके मन में श्रद्धा होती थी उसके प्रति। इतनी आशा हो जिंदगी और परिश्रम में तो संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह सकती। बी.ए. पास करते-करते कमला पैदा हो गई थी। उसके बाद बेरोजगारी के वर्षों में लगातार हिम्मत बंधाती रहती थी। अपने गहने बेचकर प्रतियोगिता परीक्षा के शुल्क और पुस्तकों की व्यवस्था की थी उसने। खेती-बारी का सारा काम अपने जिम्मे लेकर उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मुक्त कर दिया था। रबी की सिंचाई के दिनों में सारे दिन बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाकर कुंए पर पुर हांका करती थी। बाजार से हरी सब्जी खरीदना संभव नहीं था, लेकिन छप्पर पर चढ़ी हुई नेनुआ की लताओं को वह अगहन-पूस तक बाल्टी भर-भरकर सींचती रहती थी जिससे उन्हें हरी सब्जी मिलती रहे। रोज सबेरे ताजी रोटी बनाकर उन्हें खिला देती और खुद बासी खाना खाकर लड़की को लेकर खेत पर चली जाती थी। एक बकरी लाई थी वह अपने मायके से जिससे उन्हें सबेरे थोड़ा दूध या चाय मिल सके। रात को सोते समय पूछती, अभी कितनी किताब और पढ़ना बाकी है, साहबी वाली नौकरी पाने के लिए।

वे उसके प्रश्न पर मुस्करा देते, कुछ समय नहीं कहा जा सकता। सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि साहब बन ही जाएं।

ऐसा मत सोचा करिए, वह कहती, मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल जरूर देंगे।

यह उसी त्याग, तपस्या और आस्था का परिणाम था कि एक ही बार में उनका सेलेक्शन हो गया था। परिणाम निकला तो वे खुद आश्चर्यचकित थे। घर आकर एकांत में पत्नी को गले से लगा लिया था। वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उसको पता लगा तो वह बड़ी देर तक निस्पंद रोती रही, बेआवाज। सिर्फ आंसू झरते रहे थे। पूछने पर बताया, खुशी के आंसू हैं ये। गांव की औरतें ताना मारती थीं कि खुद ढोएगी गोबर और भर्तार के बनाएगी कप्तान, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी पत बच गई।

वे भी रोने लगे थे उसका कंधा पकड़कर।

जने कितनी मनौतियां माने हुई थी वह। सत्यनारायण... संतोषी... शुक्रवार... विंध्याचल... सब एक-एक करके पूरा किया था। जरा-जीर्ण कपड़े में पुलकती-घूमती उसकी छवि, जिसे कहते हैं राजपाट पा जाने की खुशी।

सर्विस ज्वाइन करने के बाद एक-डेढ़ साल तक वे हर माह के द्वितीय शनिवार और रविवार को गांव जाते रहे थे। पिता, पत्नी, पुत्री सबके लिए कपड़े-लत्ते तथा घर की अन्य छोटी-मोटी चीजें, जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण नहीं थीं, वे एक-एक करके लाने लगे थे। पत्नी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर लगा लिया था। पत्नी की देहाती ढंग से पहनी गई साड़ी और घिसे-पिटे कपड़े उनकी आंखों में चुभने लगे थे। एक-दो बार शहर ले जाकर फिल्म वगैरह दिखा लाए थे, जिसका अनुकरण कर वह अपने में आवश्यक सुधार ले आए। खड़ी बोली बोलने का अभ्यास कराया करते थे, लेकिन घर-गुहस्थी के अथाह काम और बीमार ससुर की सेवा से इतना समय वह न निकाल पाती जिससे पति की इच्छा के अनुसार परिवर्तन ला पाती। वह महसूस करती थी कि उसके गंवारपने के कारण वह अक्सर खीज उठते और कभी-कभी तो रात में कहते कि उठकर नहा लो और कपड़े बदलो, तब आकर सोओ। भूसे जैसी गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। उस समय वह कुछ न बोलती। चुपचाप आदेश का पालन करती, लेकिन जब मनोनुकूल वातावरण पाती तो मुस्कराकर कहती, अब मैं आपके जोग नहीं रह गई हूं, कोई शहराती मेम ढूंढिए अपने लिए।

क्यों तुम कहां जाओगी?

जाउंगी कहां, यहां रहकर ससुरजी की सेवा करुंगी। आपका घर-दुआर संभालूंगी। जब कभी आप गांव जाएंगे, आपकी सेवा करुंगी।

तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला है, तुम्हारे ही पुण्य-प्रताप से आज मैं धूल से आसमान पर पहुंचा हूं, गाढ़े समय में सहारा दियाहै। तुम्हें छोड़ दूंगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे?

लेकिन उनके अंदर उस समय भी कोई कहीं कोई चोर छिपा बैठा था जिसे वे पहचान नहीं पाए थे।

जिस साल लालू पैदा हुआ उसी साल पिताजी का देहांत हो गया। क्रिया-कर्म करके वापस गए तो मन गांव में थोड़ा-थोड़ा उचटने लगा था। दो बच्चों की प्रसूति और कुपोषण से पत्नी का स्वास्थ्य उखड़ गया था। शहर की आबोहवा तथा साथी अधिकारियों के घर-परिवार का वातावरण हीन भावना पैदा करने लगा था। जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। गांव कई-कई महीनों बाद आने लगे थे। और आने पर पत्नी जब घर की समस्याएं बताती तो लगता वे किसी और की समस्याएं हैं। इनसे उन्हें कुछ लेना-देना नहीं है। वे शहर में अपने को अनमैरिड बताते थे। इस समय तक उनकी जान-पहचान जिला न्यायाधीश की लड़की ममता से हो चुकी थी और उसके सान्निध्य के कारण पत्नी से जुड़ा रहा-सहा रागात्मक संबंध भी अत्यंत क्षीण हो चला था।

तीन-चार महीने बाद फिर गांव आए तो पत्नी ने टोका था, इस बार काफ़ी दुबले हो गए हैं। लगता है, काफी काम रहता है, बहुतगुमसुम रहने लगे हैं, क्या सोचते रहते हैं?

वे टाल गए थे। रात में उसने कहा, इस बार मैं चलूंगी साथ में। अकेले तो आपकी देह गल जाएगी।

वे चौंक गए थे, लेकिन यहां की खेती-बारी, घर-दुआर कौन देखेगा?

तो खेती-बारी के लिए अपना शरीर सुखाइएगा?

तुम तो फालतू में चिंता करती हो, लेकिन वह कुछ और सुनना चाहती थी, बोली थी, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते वहां किसीपढ़ी-लिखी लड़की से? मैं तो शहर में आपके साथ रहने लायक भी नहीं हूं।

कौन सिखाता है तुम्हें इतनी बातें?

सिखाएगा कौन? यह तो सनातन से होता आया है। मैं तो आपकी सीता हूं। जब तक बनवास में रहना पड़ा, साथ रही, लेकिनराजपाट मिल जाने के बाद तो सोने की सीता ही साथ में सोहेगी। लालू के बाबू, सीता को तो आगे भी बनवास ही लिखा रहता है।

चुपचाप सो जाओ, उन्होंने कहा, लेकिन सोई नहीं वह। बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही। फिर बोली, एक गीत सुनाउंगीआपको। मेरी मां कभी-कभी गाया करती थी। बड़े करुण स्वर में गाती रही थी वह, जिसकी एकाध पंक्ति ही अब उन्हें याद है- सौतनिया संग रास रचावत, मों संग रास भुलान, यह बतिया कोऊ कहत बटोही, त लगत करेजवा में बान, संवरिया भूले हमें...

वे अंदर से हिल गए और उसे दिलासा देते रहे कि वह भ्रम में पड़ गई है, पर वह तो जैसे भविष्यद्रष्टा थी। आगत, जो अभी उनके सामने भी बहुत स्पष्ट नहीं था, उसने साफ देख लिया था। उनके सीने में उसने कहीं ममता की गंध पा ली थी।

उस बार गांव से आए तो फिर पांच-छह महीने तक वापस जाने का मौका नहीं लग पाया। इसी बीच ममता से उनका विवाह हो गया। शादी के दूसरे या तीसरे महीने गांव से पत्नी का पत्र आया कि कमला को चेचक निकल आई है। लालू भी बीमार है। मौका निकालकर चले आइए। लेकिन गांव वे पत्र मिलने के दो सप्ताह बाद ही जा सके। कोई बहाना ही समझ में नहीं आ रहा था, जो ममता से किया जा सकता। दोनों बच्चे तब तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके पहुंचने के साथ ही उसकी आंखें झरने सी झरनी शुरु हो गई थीं। कुछ बोली नहीं थी। रात में फिर वही गीत बड़ी देर तक गाती रही थी। उनका हाथ पकड़कर कहा था, लगता है,आप मेरे हाथें से फिसले जा रहे हैं और मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूं।

वे इस बार कोई आश्वासन नहीं दे पाए थे। उनको रोना-धोना उन्हें काफी अन्यमनस्क बना रहा था। वे उकताए हुए से थे। अगले ही दिन वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। घर से निकलने लगे तो वह आधे घंटे तक पांव पकड़कर रोती रही थी। फिर लड़की को पैरों पर झुकाया था, नन्हें लालू को पैरों पर लिटा दिया था। जैसे सब कुछ लुट गया हो, ऐसी लग रही थी वह, दीन-हीन-मलिन।

वे जान छुड़ाकर बाहर निकल आए थे। वही उनका अंतिम मिलन था। तब से दस साल के करीब होने को आए, वे न कभी गांव गए, न ही कोई चिट्ठी-पत्री लिखी।